Wie alle Tätigkeiten des Menschen ist auch die Sprachtätigkeit nicht autonom und daher nicht isoliert zu begreifen. Ich erinnere an den in Kap. 2.5 zitierten Satz von R. Jakobson, daß die Sprache nicht nur als Ganzes, sondern wiederum als Teil eines umfassenderen Ganzen begriffen werden muß. Dieses umfassendere Ganze nennen wir die Umwelt oder Umgebung der Sprachtätigkeit. Darunter ist nicht nur die Umwelt oder Umgebung des Menschen zu verstehen, d.h. Phänomene außerhalb des Menschen. Vielmehr hat die Sprache, als ein Teil des Menschen, ihre unmittelbare Umgebung bereits im Menschen selbst, nämlich in seiner physischen Konstitution und in seinen anderen Tätigkeiten.

Wie alle Tätigkeiten des Menschen hat auch die Sprachtätigkeit zweierlei Beziehungen zur Umwelt:

Die Umwelt steht also zur Sprache einerseits in einer bedingenden, andererseits in einer orientierenden Beziehung. Nach dem Gesichtspunkt, welche dieser beiden Beziehungen sie zur Sprache haben, wollen wir die Umweltphänomene in Rahmenbedingungen (§3) und orientierende Faktoren (§2) einteilen.

Freilich ist die Sprache nicht lediglich der Schnittpunkt eines Netzes von Umweltbeziehungen, so daß sie in diesen Beziehungen restlos aufginge und keine Eigenständigkeit hätte. Sie ist durchaus in gewissem Maße autonom und übt ihrerseits prägende – bedingende und orientierende – Einflüsse auf ihre Umgebung aus. Deshalb wäre es falsch, wollte man alle sich auf Sprache beziehenden Erklärungen außerhalb ihrer selbst suchen. Der Linguist wird sich zwar bemühen, die Sprache im Zusammenhang mit ihrer Umgebung zu sehen und einige ihrer Eigenschaften durch solche Zusammenhänge zu erklären. Andererseits wird er darauf gefaßt sein, daß Forscher aus Nachbarwissenschaften ihrerseits Erklärungen für ihre Phänomene von den Linguisten bzw. aus dem Zusammenhang ihrer Phänomene mit Sprache erwarten. Jeglicher Versuch, Sprache restlos aus dem Zusammenspiel von Umgebungsfaktoren abzuleiten, wäre also ein unfruchtbarer Reduktionismus.

Die Interdependenz der Eigenschaften eines Organismus mit denen seiner Umwelt wird besonders augenfällig in der Evolution. Im Laufe der Evolution passen sich die Lebewesen nicht lediglich der Umwelt an, sondern verändern sie auch, formen die Umwelt nach ihren Bedürfnissen um und schaffen also selbst Umweltbedingungen. Dies gilt in besonderem Maße für den Menschen. Gerade seine zahlreichen verschiedenen Tätigkeiten, also sein Handeln, ist weniger unter dem Gesichtspunkt einer passiven Anpassung an vorgegebene äußere Umstände zu sehen als vielmehr unter dem Gesichtspunkt einer aktiven Umstrukturierung der Umwelt, also geradezu der Vermeidung von Anpassung. Jegliches Argument des Typs "Menschliche Sprachen enthalten Tabuwörter, weil Menschen irrationale Ängste und gesellschaftliche Zwänge haben" läuft also Gefahr, eine simple, einseitige Kausalität anzunehmen, weil es ebenso richtig sein kann, daß die hier als unabhängig vorgegeben angenommenen Ängste und Zwänge durch Sprache erst geschaffen werden. Dasselbe gilt für die Beziehung der Sprache zu im menschlichen Körper liegenden Faktoren wie etwa seine anatomische Konstitution. Wiederum läuft jedes Argument des Typs "Menschliche Sprache verwendet primär das akustische Medium, weil der artikulatorische Apparat des Menschen zur Erzeugung akustischer Signale so gut geeignet ist" Gefahr, in demselben Sinne einseitig zu sein, weil die Entwicklung von Sprache umgekehrt die Entwicklung unserer artikulatorischen Fähigkeiten begünstigt haben kann. Diese Vorsicht ist immer zu üben, wenn wir Umweltphänomene als Erklärungsbedingungen für Eigenschaften der Sprache heranziehen wollen.

Umweltphänomene haben eine funktionelle Beziehung zur Sprache

eigentlich nur, wenn es orientierende Faktoren sind. Denn von den diversen

Funktionsbegriffen, die in den Wissenschaften und sogar innerhalb der Sprachwissenschaft geläufig sind, findet nur der teleonomische Funktionsbegriff

auf eine menschliche Tätigkeit Anwendung (vgl. die Seite zur Teleonomie). Der teleonomische Funktionsbegriff

setzt ein Element y voraus, welches eine Beziehung f zu einem umfassenderen oder übergeordneten Element x hat. Dieser Funktionsbegriff tritt auf in Aussagen der Form

oder äquivalentfist die Funktion vonyin bezug aufx

Ein Beispiel aus der Syntax ist:yerfüllt die Funktionfin bezug aufx.

Die Funktion von engl. -ing (y) ist die Nominalisierung (f) eines Verbs (x).

Hier ist f ein Zweck, dem y innerhalb eines umfassenderen

Ganzen x dient. Wenn es also um funktionelle Beziehungen der Sprache als ganzer zur Umwelt geht, so nimmt die Sprache die Position von y in diesen Funktionsaussagen ein, und ein orientierender Faktor nimmt die Position

von x ein. Nehmen wir etwa die Aussage ‘Die Sprache hat die Funktion, die Arbeit zu organisieren.’ Hier ist y die Sprache, x die Arbeit, und die organisierende Beziehung ist f. Teleonomisch heißt dieser Funktionsbegriff, weil er, im Gegensatz zu einigen anderen, die Zielgerichtetheit von y voraussetzt.

Hieraus wird klar, daß die Sprache funktionelle Beziehungen zu den orientierenden Faktoren der Umwelt hat. Ihre Beziehungen zu den Rahmenbedingungen der Umwelt sind dagegen nicht funktioneller Natur, weil die Sprache nicht um dieser Rahmenbedingungen willen existiert und eingesetzt wird, sondern lediglich faktisch mit ihnen interdependent ist. Man kann systeminterne Erklärungen von Sprachfakten unterscheiden von solchen Erklärungen, die auf die Beziehungen der Sprache zur Umwelt zurückgreifen. Die letzteren Erklärungen werden oft pauschal funktional oder funktionalistisch genannt. Zufolge dem gerade Gesagten ist dies ein ungenauer Sprachgebrauch. Wenn zum Beispiel phonologische Universalien durch Rekurs auf die auditiven Fähigkeiten des Menschen erklärt werden, so ist dies keine funktionale Erklärung i.e.S., da die auditiven Fähigkeiten den sprechenden Menschen nicht als Ziele vorschweben, sondern als Rahmenbedingungen vorgegeben sind.

Damit soll freilich nicht gesagt sein, daß es immer leicht ist, Rahmenbedingungen von orientierenden Faktoren zu unterscheiden. Die beiden fallen zusammen immer dann, wenn gewisse semantische Eigenschaften der Sprache auf die Realexistenz gewisser Denotata bezogen und durch sie erklärt werden. Wir sagen zum Beispiel,1 eine Eskimosprache besitze 20 Wörter für Schnee, weil Schnee in seinen mannigfachen Erscheinungsformen in der Umwelt dieser Sprache in auffälliger Weise vorkommt. In der Tat ist das Vorkommen von Schnee in der Umwelt ein von der Sprache völlig unabhängiges Faktum und stellt also eine Rahmenbedingung für die Sprache dar. Anders als im Falle der auditiven Fähigkeiten besteht allerdings hier für die Sprache keine unausweichliche Notwendigkeit, sich anzupassen. Das heißt, das Vorkommen von Schnee in noch so großer Menge stellt keine hinreichende Bedingung für das Vorkommen eines Wortes für Schnee in einer Sprache dar. Es muß die Ausdrucksabsicht hinzukommen, d.h. die Absicht, Zeichen zu bilden, deren Denotatum Schnee in seinen mannigfachen Erscheinungsformen ist. Diese ist wiederum nicht eine Rahmenbedingung, sondern ein orientierender Faktor. Sie folgt nicht automatisch aus dem Vorhandensein von Schnee, sondern beruht unter anderem auf der Bedeutsamkeit, die Schnee für den Eskimo gewinnt, d.h. darauf, daß er zu seiner Umwelt in eine von ihm mitbestimmte Beziehung tritt und sie in einer menschlichen Weise konzeptualisiert. Da also die Ausdrucksabsicht nicht aus der Existenz des Denotatums ableitbar ist, tritt sie als orientierender Faktor neben die Existenz des Denotatums als Rahmenbedingung. Mithin sind Erklärungen semantischer Eigenschaften der Sprache, die auf die Existenz von Denotata Bezug nehmen, immer gleichzeitig funktionelle Erklärungen und Erklärungen aufgrund von Rahmenbedingungen.

Ich werde diese Art Umweltbeziehungen der Sprache im folgenden dennoch unter den Rahmenbedingungen behandeln, weil auch die spezifisch menschliche Interaktion und Konzeptualisierung des Denotatums als eine von der Sprache unabhängige Rahmenbedingung gedacht werden kann, so daß die bloße Ausdrucksabsicht als einziger orientierender Faktor verbleibt. Diese kann aber, nach Abzug der äußeren Rahmenbedingungen, als ein systeminterner Faktor gedacht werden, der in der Sprache und nicht in ihrer Umgebung existiert.

Ich werde also die Beziehungen der Sprache zu ihrer Umwelt im folgenden unterteilen in funktionale Beziehungen und Rahmenbedingungen. Statt von funktionalen Beziehungen können wir auch einfach von Funktionen der Sprache sprechen. Die Funktionen der Sprache sind vor den Rahmenbedingungen zu behandeln, weil das Ziel einer Handlung logische Priorität vor den Bedingungen hat, unter denen sie realisierbar ist.

Wir fragen also zunächst nach denjenigen Aspekten der Umwelt, die als orientierende Faktoren für die Sprache fungieren. Vorausgesetzt, die Sprache ist eine Tätigkeit, lautet die Frage: Worauf richtet sich diese Tätigkeit, was ist ihr Ziel? Für das Verständnis der Sprachtätigkeit sind zwei Eigenschaften des Menschen wesentlich: erstens, er denkt; zweitens, er kommuniziert mit seinesgleichen.

Die biologische Voraussetzung der ersten Eigenschaft haben bereits Herder (1770, Kap. 1.1 und 1.2) und nach ihm A. Gehlen (1961) in die Worte gefaßt: Der Mensch ist "instinktverlassen und organisch mittellos". Er ist qua Spezies weder bestimmten Umweltbedingungen besonders angepaßt noch für eine bestimmte Lebensweise besonders ausgerüstet, sondern grundsätzlich offen für die gesamte Umwelt. Um zu überleben, muß er sich seine Lebensbedingungen selbst schaffen. Das erfordert seine Kreativität (Lehmann 2017): Er muß gezielt tätig sein, d.h. handeln. Der Mensch ist, wie A. Gehlen sagt, das handelnde Wesen; und dies steht in engem Zusammenhang mit seiner Freiheit. Er geht nicht, wie die Tiere, in seiner Umwelt auf, sondern vermag sich von ihr zu distanzieren, sie zu objektivieren. Von seinem mittelbaren Verhältnis zur Umwelt zeugt bereits sein Werkzeuggebrauch. Zweckgerichtet handeln aber bedeutet planen, und planen bedeutet denken.

Denken, auch wenn es vom bloßen Wahrnehmen klar unterschieden wird, ist in gewissem Umfang ohne Sprache möglich. Erstens können Tiere bis zu einer gewissen Reflexionsstufe denken. Es gibt auch Symbolsysteme, die nur dem Denken, unter Ausschluß der Kommunikation, dienen, zum Beispiel logische Kalküle. Die epistemische Dimension, die Subjekt und Objekt verbindet, ist von der Sprache prinzipiell unabhängig.

Auch die biologische Voraussetzung der zweiten zuvor genannten Eigenschaft hat Herder (1770: 89) formuliert: "Die Natur hat es so eingerichtet, daß der Mensch als einzelner hilflos sei, damit er auf die Gemeinschaft, die Erziehung, die Tradition angewiesen sei." Es ist möglich, daß der Mensch deswegen ein Gemeinschaftswesen ist, weil er instinktverlassen und organisch mittellos ist. Allerdings leben auch Tiere in Gemeinschaft, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, was die Feststellung eines diesbezüglichen Zusammenhangs mindestens erschwert. Jedenfalls ist dem Menschen das Leben in der Gemeinschaft wesentlich: Er ist ein soziales Wesen. Zur Aufrechterhaltung der Gemeinschaft, um als Glied der Gemeinschaft tätig sein zu können, muß er mit seinen Artgenossen Kontakt halten, also im weitesten Sinne kommunizieren können.

Kommunikation ist in gewissem Umfang ohne Sprache möglich. Es gibt auch Kommunikation, die nicht dem Denken dient, keine Bedeutungen übermittelt. Wenn z.B. zwei Leute miteinander tanzen oder Schach spielen, kommunizieren sie dadurch miteinander. Der Zweck dieser Tätigkeiten als solcher ist aber nicht, Bedeutungen zu übermitteln (man kann sie freilich dazu einsetzen). Ähnlich ist die Balz der Tiere in erster Linie Kommunikation, freilich mit dem Zweck, den Kontakt zu intensivieren. Die soziale Dimension, die ein Subjekt mit einem anderen verbindet, ist von der Sprache prinzipiell unabhängig.

Mit den anderen kreativen Tätigkeiten des Menschen hat die Sprache gemeinsam, daß sie zielgerichtet ist. Sprache ist, wie W. v. Humboldt (1836: 389) sagt, "als eine auf einen bestimmten Zweck gerichtete Geistesarbeit" anzusehen; von dieser ihrer Zweckgerichtetheit kann nicht abgesehen werden, wenn sie in ihrem ganzen Wesen erfaßt werden soll (vgl. auch Coseriu 1957: 249). Diese Bestimmung rechtfertigt und erfordert die finalistischen Erklärungen, die ich in Kap. 1.3.1 für die Sprachtheorie postuliert hatte.

Durch ihre besonderen Beziehungen zu den beiden Dimensionen, der epistemischen und der sozialen, unterscheidet sich die Sprache von den anderen kreativen Tätigkeiten des Menschen, soweit diese überhaupt wesenhafte Beziehungen zu den beiden Dimensionen haben. Sprache ist diejenige freie Tätigkeit des Menschen, die interindividuell verfügbare Bedeutungen (i.e. Bedeutungen von Zeichen) schafft. Das hat im Hinblick auf die beiden Dimensionen eine Reihe von Implikationen, denen wir uns jetzt zuwenden.

Unter der Voraussetzung, daß Sprache das Schaffen von Bedeutungen ist, argumentiert E. Coseriu (1967: 148; nach Humboldt 1836: 428f) wie folgt: "Da aber das Schaffen von Bedeutungen Erkenntnis ist, kann man sagen, daß die Sprache die Form der Fixierung und Objektivierung der Erkenntnis ist." Sie ist, wie W. v. Humboldt (1836: 390) sagt, unentbehrlich

zur Gewinnung einer Weltanschauung, zu welcher der Mensch nur gelangen kann, indem er sein Denken an dem gemeinschaftlichen Denken mit anderen zur Klarheit und Bestimmtheit bringt.

Das heißt, die Sprache objektiviert die Erkenntnis nicht nur dadurch, daß sie zwischen das erkennende Subjekt und die Welt tritt, sondern auch dadurch, daß sie zwischen dem Bewußtsein des Subjekts und dem des anderen vermittelt, daß sie also die Erkenntnis "vergesellschaftet".

Das bedeutet, daß die unter anderem von N. Chomsky (1975: 57) bevorzugte Sicht von Sprache "as a system for expression of thought" verkürzt ist, weil sie die Intersubjektivität nicht einbezieht. Schon A. Gardiner hielt dieser Sicht, die er für "akademischen Ursprungs" ansah, entgegen:

Why, after all, should men go about expressing their thoughts? ... Why express oneself aloud, unless it be that inner thoughts are inaccessible to other individuals, while uttered sound-signs are accessible to them? ... Speech is fundamentally a social activity (Gardiner 1932: 20f)Wir begreifen Sprache nicht recht, wenn wir nicht ernst nehmen, daß sie dem sozialen Kontakt mit anderen dient.

Ebenso falsch ist es andererseits, Sprache einseitig als ein Werkzeug zur "Mitteilung von Ideen, Gefühlen und Wünschen" zu bestimmen, wie es unter anderem E. Sapir (1921: 8) tut. Auch dies ist eine Reduktion. Das handelnde Wesen kann teleonomische Systeme neuen Zwecken, für die sie sich eignen, unterordnen und kann somit die Sprache instrumental zur Übermittlung von Information, zur Selbstdarstellung, Entwicklung von wissenschaftlichen Theorien oder Abfassung von Gedichten verwenden. All dies setzt jedoch voraus, daß sie bedeutungsschaffende soziale Tätigkeit ist.

Die beiden Grundfunktionen der Sprache sind somit Erkenntnis und sozialer Kontakt. Diese schon seit Jahrhunderten in der sprachtheoretischen Literatur vorgeprägte Einsicht wird in einer modernen Formulierung so ausgedrückt:

Die Verbindung von kognitiver und kommunikativer Tätigkeit ist das wesentliche Charakteristikum der menschlichen Sprache. (Viehweger et al. 1977: 36)

Ein Sprachbegriff, der von einer der beiden Funktionen absähe, wäre ein Torso.2

Wenn wir dies akzeptieren, müssen wir fragen, wie es sich erklärt, daß es eine wesentliche menschliche Tätigkeit gibt, die gerade diese beiden Funktionen in sich vereinigt, welche ja, wie wir sahen, zu einem großen Teil ohne sie erfüllt werden können. Die Antwort ist, wie mir scheint: Jede der beiden Funktionen wird genau dann in einem humanen Sinne vollkommen erfüllt, wenn gleichzeitig die andere erfüllt wird. Einerseits verläuft Denken und Erkennen in seiner vollkommensten Form dialogisch, wie die philosophische Tradition von Sokrates bis P. Lorenzen lehrt (vgl. z.B. Lorenzen & Lorenz 1978). Und andererseits vollendet sich Kommunikation gerade dann, wenn sie Bedeutungen, Erkenntnisse austauscht. Daher ist Sprache dort am menschenwürdigsten verwirklicht, wo beide Funktionen gemeinsam vollkommen erfüllt sind: im "gemeinschaftlichen Denken", wie W. v. Humboldt sagt, oder im argumentativen Dialog, wie K. Popper (1968: 119-121) sagt.

Die Theorie von den zwei Grundfunktionen der Sprache können wir abschließend in dem folgenden Modell veranschaulichen:

|

Das Schaubild stellt dar, daß die Sprache in bezug auf die Welt eine epistemische, in bezug auf den Mitmenschen eine soziale Funktion erfüllt und daß sie im Schnittpunkt der beiden so konstituierten Dimensionen steht.

Bekanntlich gibt es zahlreiche Modelle von den Funktionen der Sprache. Zwei der wichtigsten sollen hier kurz vorgeführt werden, um zu sehen, wie sie sich zu den beiden Grundfunktionen der Sprache verhalten.

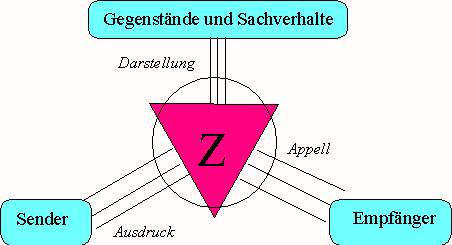

K. Bühler hat in seiner Sprachtheorie (1934: 25-32) das "Organonmodell der Sprache" vorgestellt. Die Sprache wird hier ein Organon, also ein Werkzeug genannt (vgl. Kap. 2.4); und um die funktionelle Zuordnung dieses Werkzeugs geht es. Das Organonmodell macht im weiteren Platons Behauptung im Kratylos explizit, die in Bühlers Fassung lautet: "Die Sprache ist ein Organon, um einer dem anderen etwas mitzuteilen über die Dinge."

Das Organonmodell der Sprache (Bühler 1934)

Der Kreis ist das konkrete Schallphänomen, das durch die drei Beziehungen zum Zeichen (Z) wird. Die Linien sind semantische Funktionen. Das Zeichen ist Symbol in bezug auf die Gegenstände und Sachverhalte, Symptom in bezug auf den Sender und Signal in bezug auf den Empfänger. Die drei Relationen sind die drei Grundfunktionen der Sprache: Darstellung, Ausdruck und Appell. Die Darstellungsfunktion ist zwar dominant. Andererseits subsumiert sie die anderen beiden Funktionen nicht, denn Sprecher und Hörer "sind nicht einfach ein Teil dessen, worüber die Mitteilung erfolgt, sondern sie sind die Austauschpartner" (S. 31).

Ein Vergleich dieses Modells mit der Theorie der zwei Grundfunktionen ergibt, daß sich die epistemische Funktion mit Bühlers Darstellungsfunktion vergleichen läßt, während die soziale Funktion bei Bühler in Ausdruck und Appell zergliedert erscheint. Dieser Unterschied beruht offenbar darauf, daß Sprache bzw. das Sprachzeichen hier als ein Werkzeug, nicht als eine Tätigkeit aufgefaßt wird. Sie hat daher eine autonome Existenz außerhalb des sprechenden Menschen. Eine Tätigkeit dagegen ist notwendig immer die Tätigkeit von jemandem, impliziert also ein tätiges Subjekt. Da Sprecher und Hörer beide an der Sprachtätigkeit beteiligt sind, geht es im Zweifunktionenmodell um die Beziehung zwischen ihnen, die die Tätigkeit herstellt, nicht um die Beziehung eines jeden zu dieser Tätigkeit. Übrigens plädiert auch J. Lyons (1977: 50-56) dafür, Bühlers Ausdrucks- und Appellfunktion zu einer interpersonalen Funktion zusammenzufassen und diese einer deskriptiven Funktion gegenüberzustellen.

R. Jakobson (1960) hat Bühlers Organonmodell durch Spezifikation weiterer im Sprechakt relevanter Komponenten ausgebaut. Er greift das in den Kommunikationswissenschaften geläufige Modell der für jegliche Nachrichtenübertragung wesentlichen Komponenten auf und stellt es wie folgt dar:

| Kontext | ||||

| referentiell | ||||

| | | ||||

| Sender | ─ | Nachricht | ─ | Empfänger |

| emotiv | poetisch | konativ | ||

| ╱ ╲ | ||||

| Kanal | Code | |||

| phatisch | metasprachlich |

Vorausgesetzt ist hier, daß ein Kommunikationsakt in der Übermittlung einer Nachricht (einer Menge wahrnehmbarer Phänomene mit semiotischer Funktion) von einem Sender zu einem Empfänger durch einen Kanal besteht, wobei die Nachricht einem Code entnommen ist und sich auf den Kontext bezieht. Die Nachricht kann sich nun auf jede dieser sechs Komponenten richten, geht also sechs verschiedene Beziehungen ein. Insoweit die Nachricht sich auf den Sender richtet, ist sie emotiv. Insoweit sie sich an den Empfänger richtet, ist sie konativ. Die Beziehung der Nachricht zum Kontext ist referentiell. Soweit ist also das Organonmodell inkorporiert. Hinzu kommen nun drei weitere Beziehungen. Die Nachricht kann sich auf den Code richten; dies ist die metasprachliche Beziehung. Sie kann sich auf den Kanal richten, d.h. zur Eröffnung, Aufrechterhaltung oder Aufgabe des Kanals dienen; dies ist die phatische Beziehung, also die Funktion des bloßen Redens. Schließlich kann sich die Nachricht auch auf sich selbst, d.h. auf ihre eigene Struktur richten; dies ist die poetische Beziehung. Jede dieser sechs Beziehungen konstituiert nun eine Grundfunktion der Sprache. Jakobson greift ferner einen weiteren Gedanken Bühlers auf, nämlich daß in verschiedenen Sprechakten oder Textsorten verschiedene dieser Funktionen im Vordergrund stehen, daß sie aber alle konstitutiv sind.

Auch hier geht es also nicht um die Sprachtätigkeit, sondern um die Beziehungen der Nachricht zu den am Kommunikationsakt beteiligten Entitäten. Einige dieser Entitäten können, ebenso wie die aus dem Organonmodell, mit den fundierenden Zielgrößen der Sprachtätigkeit, dem Mitmenschen und der Welt, in Verbindung gebracht werden. Andere dagegen sind zwar notwendige Voraussetzungen eines Kommunikationsaktes, bilden aber keine Ziele, um derentwillen die Sprachtätigkeit existiert. Insbesondere existiert die Sprache nicht um des Codes, des Kanals oder der Nachricht willen. Da im Zentrum dieses Modells nicht die Sprache, sondern die Nachricht steht, liegt ihm auch ein verschiedener Funktionsbegriff zugrunde.

Es ist üblich, wenn man das eigene Funktionenmodell gegen konkurrierende verteidigt, daß man zwischen eigentlichen Funktionen und bloßen Gebräuchen, die auch möglich sind, unterscheidet und den Funktionen der Konkurrenzmodelle den Status von bloßen Gebräuchen zuweist. Darauf kam es hier nicht an. Vielmehr sollte gezeigt werden, daß das Zweifunktionenmodell der Sprache resultiert, wenn man die Grundvoraussetzung akzeptiert, daß sie eine Tätigkeit ist, sowie die aus dieser folgende Voraussetzung, daß sie zielgerichtet ist. Die beiden Ziele dieser Tätigkeit, die nicht aufeinander zurückzuführen, aber auch nicht um andere zu vermehren sind, sind der Mitmensch und die Welt. Wenn man andere Voraussetzungen macht, ergeben sich notwendig andere Funktionenmodelle, die auch Verschiedenes leisten.

Rahmenbedingungen der Sprache sind, wie gesagt, Phänomene in ihrer Umgebung, d.h. Gegebenheiten im Menschen oder seiner Umwelt, denen die Sprache sich anpaßt, wobei die Möglichkeit offenbleibt, daß sie sie auch selbst mitgestaltet. Ihr Einfluß auf die Sprache ist gegenüber den Funktionen der Sprache sekundär, weil sie erst relevant werden, nachdem die Sprache durch ihre Funktionen bestimmt ist.

Man kann die Rahmenbedingungen entweder nach dem Aspekt der Sprache, den sie betreffen, oder nach ihrem Ursprung einteilen. Beide Kriterien sind dichotomisch und ergeben eine Kreuzklassifikation. Die erste Dichotomie folgt aus dem Aufbau des Sprachsystems: Seiner Zweckbestimmung entsprechend gliedert es sich in ein semantisches und ein Ausdruckssystem. Das semantische System enthält signifikative (bedeutungstragende) Einheiten. Solche finden sich in Lexikon und Grammatik. Das Ausdruckssystem enthält distinktive (bedeutungsunterscheidende) Einheiten. (Näheres hierzu in Kap. 6.5.2.) Das sind z.B. Laute oder Buchstaben. Folglich können die Rahmenbedingungen entweder die geschaffenen Bedeutungen oder das zu ihrer Übertragung dienende Ausdrucksmedium betreffen. Die zweite Dichotomie betrifft den Ursprung der Rahmenbedingung. Sie können entweder im Menschen selbst oder in seiner Umwelt liegen. Wir machen die erstere Dichotomie zur grundlegenden und beginnen mit den Rahmenbedingungen, die das Ausdrucksmedium betreffen.

Sprache ist das unbeschränkte Schaffen von interindividuell verfügbaren Bedeutungen. Die Bedingung der interindividuellen Verfügbarkeit resultiert aus der sozialen Funktion der Sprache. Sie besagt, daß private Bedeutungen - d.h. individuelle Vorstellungen - keine Sprache konstituieren. Wenn es hinreichte, daß Bedeutungen im Individuum als Privatbesitz oder privates Erzeugnis existieren, brauchte es kein Übertragungsmedium zu geben. Durch die Bedingung der Interpersonalität aber entsteht das Problem, wie die geschaffenen Bedeutungen zu kommunizieren sind - anders gesagt, wie man seinen Mitmenschen dazu bringt, dieselben Bedeutungen zu schaffen wie man selbst. Das bloße Schaffen von Bedeutungen ist eine rein innerliche Tätigkeit, die dem Mitmenschen mindestens ihrem Inhalt nach nicht wahrnehmbar ist. Sie wäre es nur unter der Voraussetzung, daß alle Menschen telepathische Fähigkeiten hätten, so daß ein ungehinderter Gedankenfluß zwischen uns allen bestände. Man könnte der Frage nachgehen, ob diese Fähigkeit bzw. dieser Zustand im Laufe der Evolution hätte entwickelt werden können und, wenn ja, ob das dem Fortbestand der Menschheit zuträglich gewesen wäre; doch erscheint diese Frage zu spekulativ.

Wenn dem Mitmenschen meine Sprachtätigkeit wahrnehmbar sein soll, muß ich sie in ein Medium umsetzen, für dessen Perzeption er biologisch ausgestattet ist. Es kommen also zunächst alle fünf Sinne des Menschen in Frage: Sehen, Hören, Riechen, Schmecken, Tasten. Bei der Wahl eines oder mehrerer dieser fünf sind in erster Linie physikalisch-physiologische Fragen wie die folgenden relevant:

Im Sinne der in §1 erwähnten Interdependenz von Sprache und Umweltbedingungen ist daran zu erinnern, daß die zweite und dritte der genannten Rahmenbedingungen nicht einfach als unabhängige Variable vorgegeben sind. Wir werden unten noch sehen, daß die artikulatorischen Fähigkeiten des Menschen sich in der Evolution an die erhöhten Anforderungen angepaßt haben. Entsprechendes ist im Prinzip auch mit den Sinnen denkbar, welche mit den Fähigkeiten, die sie beim modernen Homo sapiens haben, den Anforderungen nicht gewachsen sind: sie hätten sich entwickeln können. Die physikalischen Gegebenheiten sind freilich durch Evolution nicht zu überwinden.

In zweiter Linie ist die Frage zu betrachten, ob sich das Übertragungsmedium in einer Weise strukturieren läßt, daß es als Code für die zu übermittelnden Nachrichten hinreicht. Für das primäre Medium wird diese Frage gleich im nächsten Abschnitt behandelt. Was darüber hinausgeht, setzt eine vorgängige Theorie des Aufbaus eines semiotischen Systems voraus, welches die oben behandelten Funktionen menschlicher Sprache erfüllen kann. Sie folgt erst in Kap. 6.5. Hier gehen wir nunmehr die fünf in Frage kommenden Übertragungskanäle im Hinblick auf die drei gestellten Fragen durch (vgl. Herder 1772, §I.3 und Baudouin de Courtenay 1888:33).

Die Möglichkeiten des Geschmackssinns sind leicht abzuschätzen. Das Übertragungsmedium müßten chemische Substanzen sein. Diese sind zwar hinreichend komplex strukturiert; aber es ist nicht klar, wie ein rascher Wechsel in den zu übertragenden Nachrichten erreicht werden könnte. Die Differenzierung unseres Geschmackssinns ist höchst niedrig; wir benutzen nur die vier Parameter ‘süß, sauer, salzig, bitter’.4 Außerdem müßten wir die übertragenen Substanzen in den Mund einführen, was notwendig ein mechanischer und damit zeitaufwendiger Vorgang ist. Unsere Möglichkeiten, chemische Substanzen zu übersenden, sind womöglich noch beschränkter; wir müßten sie dem Empfänger im wesentlichen löffelweise zuführen, und zwar jedem Empfänger einzeln. Der Geschmackssinn scheidet also für die Zwecke der Sprachtätigkeit aus. Auch die Zoosemiotik weiß nichts von gustatorischer Tierkommunikation.

Nicht viel anders ist es um den Geruchssinn bestellt. Zwar wird er in der Tierwelt durchaus zur Kommunikation eingesetzt. Zum Beispiel entsenden zahlreiche Tierarten Sexualduftstoffe, und Hunde markieren ihr Territorium durch Duftmarken. Die Möglichkeiten sind jedoch wiederum sehr begrenzt. Auch hier werden chemische Substanzen übertragen, und zwar durch die Luft; und ähnlich wie beim Geschmackssinn entsteht das Problem, wie ein rascher Wechsel zu erreichen wäre, da ja eine gesendete Nachricht ziemlich lange den Kanal besetzt hält. Auch sind die Fähigkeiten des Menschen, Gerüche zu differenzieren, und zwar in schnellem Wechsel, sehr begrenzt. Schließlich hat der Mensch sehr eng umschriebene Möglichkeiten, Düfte zu entsenden. Auch dieses Medium kommt also nicht in Frage.

Interessanter ist eine Überprüfung der Möglichkeiten des Tastsinns. Das Übertragungsmedium sind hier feste Gegenstände, die eine hohe physikalische Strukturiertheit aufweisen müssen, um Sprache übertragen zu können. Wie das zu bewerkstelligen ist, zeigt die Blindenschrift. Hier müssen allerdings die übertragenden Gegenstände zuerst hergestellt werden, was für primäre Kommunikation zwischen Menschen viel zu zeitaufwendig ist. Eine andere Möglichkeit ist das Tastalphabet, das im Taubblindenunterricht eingesetzt wird. Hier bietet der Übertragungskanal das entscheidende Hindernis der Verallgemeinerung, denn er erfordert, daß Sender und Empfänger sich in unmittelbarem Körperkontakt befinden und je eine ihrer Hände für die Nachrichtenübertragung verwenden und damit von anderen Tätigkeiten abziehen. Zudem gibt es hier, wie bei gustatorischer Übertragung, pro Sendung immer nur einen Empfänger. All das schränkt die Effizienz des Mediums zu stark ein. Die Wahrnehmungs- und Sendemöglichkeiten des Menschen sind dagegen, wie die gegebenen Beispiele lehren, wahrscheinlich hinreichend flexibel, um der Komplexität und dem raschen Wechsel im Inhalt der Nachrichten Rechnung zu tragen.

Wir kommen nunmehr zu den beiden Sinnen, die gewöhnlich für menschliche Sprache gebraucht werden, nämlich Gesicht und Gehör. Das visuelle Übertragungsmedium ist das Licht. Der Kanal bietet hier das Problem, daß er bei Dunkelheit nicht funktioniert und daß das Licht Hindernisse nicht umgeht. Man kann also nur Nachrichten von jemandem empfangen, der nicht verdeckt ist. Diese Nachteile werden durch die Schrift erfolgreich ausgeräumt. Aber sie bringt, ebenso wie die Blindenschrift, ihrerseits den Nachteil mit sich, daß die Abfassung der Nachricht für primäre Kommunikationsbedürfnisse zu lange dauert und außerdem passende Hilfsmittel erfordert. Sendet man Nachrichten durch Körperbewegungen aus, wie es in Gebärdensprachen von Taubstummen geschieht, so stellt sich, zusätzlich zu den genannten Schwächen des Mediums, das Handikap ein, daß die beteiligten Körperorgane -das sind wohl notwendigerweise in erster Linie die Hände - nicht mehr für andere Tätigkeiten frei sind. Wenn man berücksichtigt, daß Sprache gerade bei der Organisation der gemeinsamen Arbeit und wechselseitigen Hilfe eine wichtige Rolle spielt, die bei ihrer Entstehung vermutlich noch entscheidender war als heute, so ist dies ein nicht leicht zu nehmendes Manko.

Die Wahrnehmungsmöglichkeiten unseres Gesichtssinns sind für die Übermittlung sprachlicher Bedeutungen zweifellos hinreichend. Allerdings hat der menschliche Gesichtssinn die Eigenschaft, gerichtet zu sein. Das heißt, man kann Nachrichten nur empfangen aus einer Richtung, in die man blickt. Dies ist ein ganz entscheidender Minuspunkt, wenn es etwa darum geht, Hilfe“rufe” oder ähnliches zu empfangen. Somit gibt es sowohl im Übertragungsmedium als auch im Sender als auch im Empfänger Gründe, aus denen Sprache nicht primär visuell kodiert wird, sondern nur unter Umständen, wo die Nachteile gleichgültig sind oder in Kauf genommen werden müssen, weil das akustische Medium nicht zur Verfügung steht.

Das akustische Medium schließlich weist neben Vorteilen ebenfalls Nachteile auf. Es ist zwar, durch Variabilität und Kombinationsfähigkeit der verschiedenen akustischen Parameter, hinreichend strukturierbar, um der Komplexität der zu übermittelnden Bedeutungen gerecht zu werden. Es überbrückt - im Vergleich zum visuellen Medium - immer noch hinreichend weite Entfernungen und die meisten Hindernisse. Auch besetzt ein Signal den Kanal nur für kurze Zeit und macht ihn dann frei für das nächste Signal. Allerdings ist dies auch ein Nachteil, denn ein Signal, das nicht sogleich empfangen wird, ist für immer verloren. Ferner breitet sich der Schall nach allen Richtungen aus, so daß das Senden geheimer Nachrichten behindert ist. Dagegen ist die biologische Ausstattung des Menschen für das Entsenden akustischer Nachrichten schlechthin hervorragend. Die Artikulationsorgane sind, im Gegensatz zu den Organen, die für die Übersendung von Nachrichten in anderen Medien gebraucht werden, zum Teil eigens für diesen Zweck konstruiert und leisten in punkto Variabilität, Schnelligkeit und Intensität (zur Überbrückung von Entfernungen und Erlangung der Aufmerksamkeit des Empfängers) unter fast allen Umständen das Wünschenswerte.3 Während die Artikulationsorgane benutzt werden, ist nur das Essen stark behindert, was aber aus verschiedenen Gründen nicht sehr schwer wiegt. Schließlich ist der Gehörsinn des Menschen hinreichend ausgebildet, um akustische Signale aus großen Entfernungen zu empfangen und in der erforderlichen Geschwindigkeit zu entschlüsseln. Das Gehör ist zwar nicht, wie das Gesicht, gerichtet, so daß Nachrichten aus allen Richtungen empfangen werden können. Es kann allerdings auch nicht gerichtet werden, so daß es manchmal schwierig ist, unter den andringenden Reizen genau die wahrzunehmen, für die man sich interessiert.

Damit sind die allgemeinen, in der Natur des Übertragungskanals und der menschlichen Organe liegenden Gründe angegeben, aus denen das primäre Ausdrucksmedium für menschliche Sprache das akustische ist, das sekundäre Medium das visuelle und das tertiäre das taktile. Wir haben nun weiterzufragen, in welcher Weise das Übertragungsmedium die Struktureigenschaften der Sprache determiniert. Dafür, daß es das tut, spricht schon der bloße Augenschein. Denn es ist augenfällig und allgemein bekannt, daß Schriftsprache in gewissen Bereichen anders strukturiert ist als gesprochene Sprache. Zum Beispiel kann nicht alles, was in gesprochener Sprache die Intonation leistet, in der Schriftsprache durch die Zeichensetzung nachgebildet werden. Zur Abtönung der Sprecherintention muß z.B. in der Schriftsprache viel sorgsamerer Gebrauch von Partikeln wie doch, nun, also usw. gemacht werden. Allerdings ist das akustische Medium nicht nur in der Evolution der Sprache, sondern auch noch in allen heutigen natürlichen menschlichen Sprachen das primäre. Das gilt selbst in den Sprachen der modernen Industriegesellschaften, wo die Schriftsprache einen gewaltigen Einfluß hat und in vielen Bereichen das primäre Medium ist. Wir beschränken uns daher hier auf die Frage, in welcher Weise die physikalischen Eigenschaften des akustischen Mediums und die anatomischen und physiologischen Eigenschaften der menschlichen Organe, die für seinen Gebrauch zuständig sind, Struktureigenschaften der Sprache determinieren können.

Das akustische Medium sind Schallwellen, als Übertragungskanal kommt für Menschen, von marginalen Ausnahmen abgesehen, nur die Luft in Frage. Die physikalischen Eigenschaften von Schallwellen lassen sich nach zwei fundamentalen Parametern gliedern, ihrer Frequenz und ihrer Amplitude. Die Frequenz wird wahrgenommen als Tonhöhe, die Amplitude als Tonstärke. Klänge und Geräusche sind akustisch komplex, da sie aus Tönen verschiedener Frequenz und Amplitude zusammengesetzt sind. Im Unterschied zu Lichtwellen setzen Schallwellen Bewegung voraus; sie verändern sich daher normalerweise in der Zeit.

Das menschliche Gehör ist für die Unterscheidung verschiedener Frequenzen, Amplituden und Mischungen von Klängen und Geräuschen eingerichtet. Seine Leistung ist, was die Wahrnehmung hoher Frequenzen und niedriger Amplituden angeht, nicht besser, aber auch nicht viel schlechter als die Gehörleistung anderer Primaten. Während wir visuelle Eindrücke auch als statische Bilder aufnehmen können, fassen wir Schalleindrücke notwendig als in der Zeit ablaufende Ereignisse auf. Die primäre Dimension des auditiven Eindrucks ist für uns die sukzessive Dimension. Die Differenzierung simultan eingehender auditiver Eindrücke dagegen fällt uns erheblich schwerer. Man macht sich das leicht an folgendem Beispiel klar: Angenommen, ein Musikstück besteht aus fünf Tönen. Wenn diese sukzessive angeordnet sind, also eine Melodie bilden, können wir sie leicht differenzieren. Sind sie dagegen simultan angeordnet, bilden also einen Akkord, fällt es den meisten Menschen schwer, sie zu differenzieren. Bei der simultanen Kombination von akustischen Eindrücken zu Klängen und Geräuschen sind also die Grenzen unserer Wahrnehmung und Differenzierung ziemlich bald erreicht. Ebenso erreicht man eine Wahrnehmungsgrenze, wenn die zeitliche Abfolge verschiedener akustischer Ereignisse beschleunigt wird; von einem bestimmten Punkt an erscheinen sie nicht mehr distinkt. Alles in allem muß man resumieren: Der Gehörsinn des Menschen ist zwar weniger empfindlich als der mancher Tiere, was die untere Hörschwelle bei Amplitude und die obere bei Frequenz angeht. Dafür hat er ein außerordentliches Differenzierungsvermögen in bezug auf die simultane und sequentielle Struktur von Geräuschen und kann daher komplexe Signale in der für Sprachlaute erforderlichen Geschwindigkeit entschlüsseln.

Die menschlichen Artikulationsorgane können Schallwellen mit allen wahrnehmbaren Eigenschaften produzieren. Für die Modulation der Grundfrequenz sind die Stimmbänder zuständig. Dieser Parameter wird in allen menschlichen Sprachen in der Intonation ausgenutzt, außerdem in vielen in den lexikalischen Tönen. Die Amplitude wird durch den Atemdruck geregelt. Dieser Parameter wird im Akzent auf den verschiedenen grammatischen Ebenen ausgenutzt. Am wichtigsten für die Ausdrucksseite sprachlicher Zeichen ist jedoch zweifellos die Kombination von Tönen verschiedener Frequenz und Amplitude zu komplexen Klängen und Geräuschen. Hierfür sind die Artikulationsorgane zuständig, die die verschiedenen Sprachlaute produzieren.

Die Fähigkeiten des phonatorischen Apparats sind denen des menschlichen Gehörs gut angepaßt. Die der menschlichen Stimme erreichbare Tonhöhenskala bleibt ganz innerhalb des hörbaren Bereichs. Was die Intensität angeht, so können Menschen zwar so laut sprechen, daß es über weite Entfernungen hörbar ist, können aber nicht so laut schreien, daß für das Gehör die Schmerzgrenze erreicht wird. Schließlich ist auch für die Sprechorgane die primäre Dimension der Produktion die zeitliche oder sukzessive. Eine Kette aufeinander folgender Sprachlaute macht ein Morphem aus, und von wenigen Ausnahmen abgesehen sind alle komplexen bedeutungstragenden Einheiten sukzessive Kombinationen von Morphemen. Innerhalb des einzelnen Sprachlauts gibt es zwar eine Dimension der Simultaneität. Doch die erreichte Differenzierung, linguistisch beschrieben in Gestalt von phonetischen bzw. phonologischen Merkmalen, ist nicht sehr hoch. In der akustischen Beschreibung erhält man bloß vier Formanten, die unabhängig voneinander variieren können. Was schließlich die Dichte der sukzessiven Abfolge angeht, so variiert sie natürlich mit der Sprechgeschwindigkeit. Auch hier gilt, daß man, ohne abzulesen oder auswendig gelernt zu haben, nicht schneller sprechen kann, als die auditive Wahrnehmung zu folgen vermag. Das Bemerkenswerte beim Vergleich der Fähigkeiten des menschlichen Gehörs mit denen des phonatorischen Apparats ist, daß die letzteren vollständig in denen des ersteren inkludiert sind und genau in die Richtungen ausgebaut sind, in denen das menschliche Gehör leistungsfähig ist.

Eine andere Betrachtung weist in dieselbe Richtung. Wie schon gesagt, hört der Mensch nicht besser als die anderen Primaten. Jedoch sind die anderen Primaten, insbesondere die Schimpansen, nicht in der Lage, menschliche Sprache zu artikulieren. Die jahrelangen Bemühungen, der Schimpansin Viki Englisch beizubringen, endeten damit, daß sie vier phonologisch sehr einfache Wörter undeutlich artikulieren und auch nicht immer auseinanderhalten konnte. Gebärdensprache dagegen lernen Schimpansen erheblich besser, wie die Versuche mit Washoe gezeigt haben. Ferner lassen anatomisch-anthropologische Untersuchungen an Skeletten von Neandertalern5 Zweifel daran zu, daß er sprechen konnte. Auch dies ist mit der Hypothese verträglich, daß der Ausbau der Fähigkeiten der Artikulationsorgane bis zu ihrem heutigen Stand etwas ist, was zur spezifischen Evolution des Homo Sapiens gehört. Es sieht ganz so aus, als sei für die Übertragung der von Homo Sapiens zu sprechenden Sprache zunächst aus den zuvor erläuterten Gründen nur das akustische Medium in Frage gekommen. Nachdem diese Entscheidung gefallen war, stellte sich heraus, daß des Menschen auditive Fähigkeiten für die Aufgabe hinreichten, während seine artikulatorischen Fähigkeiten erheblich entwickelt werden mußten. Sie entwickelten sich gerade so weit, wie es nötig war, und natürlich nicht weiter, als die auditiven Fähigkeiten reichten.

Ich habe eingangs gesagt, daß wir bei Behauptungen über den Voraussetzungscharakter von Umgebungsbedingungen für die Sprache vorsichtig sein müssen, weil die Umgebungsbedingungen nicht unbedingt unabhängig von Sprache konstant vorgegeben sein müssen. Wir sehen nun, daß die Sprachtätigkeit zwar keinen Einfluß auf die physikalischen Eigenschaften der Schallwellen nehmen kann und daß sie die auditiven Fähigkeiten, mindestens was die genutzten akustischen Parameter angeht (vgl. jedoch Jakobson 1967), ebenfalls nicht beeinflußt, sondern voraussetzt. Die Sprachtätigkeit hat jedoch Einfluß auf die Gestaltung des menschlichen Sprechapparats genommen. Mindestens unter einem evolutiven Gesichtspunkt ist also der menschliche Sprechapparat nicht eine Umgebungsbedingung für die Sprache, sondern von ihr mitgestaltet. Die möglichen Sprachlaute und ihre Kombinationen mögen zum Teil von der Form des Sprechapparates bedingt sein. Aber ebenso sicher sind die Fähigkeiten des Sprechapparates bedingt durch die Anforderungen, die die Sprachtätigkeit und die semiotischen Eigenschaften der geschaffenen Zeichen an ihn stellen.

Die Rahmenbedingungen, die die in der Sprachtätigkeit geschaffenen Bedeutungen betreffen, wirken, wie gesagt, auf Lexikon und Grammatik. Auch sie sind zu unterteilen in solche, die im Menschen selbst liegen, und solche, die in seiner Umwelt liegen. Gemäß dem Zweifunktionenmodell vermittelt die Sprache zwischen dem Menschen und einerseits dem Mitmenschen, andererseits der Welt. Die geschaffenen Bedeutungen haben also mit dem sozialen Kontakt und der erfahrbaren Welt zu tun. Befassen wir uns zunächst mit dem, was in der nicht-menschlichen Welt vorgegeben ist und durch die Sprache gespiegelt wird.

Wir geraten hier eigentlich sogleich in ontologische Probleme, insofern sich uns die Aufgabe stellt festzustellen, was unabhängig von aller Sprache und Erkenntnis existiert. Zwar steht fest, daß die Welt auch ohne ein erkennendes Subjekt existiert und so ist, wie sie ist. Sobald wir aber aufzählen wollen, was alles existiert, sind wir genötigt, es in menschlichen Begriffen zu kategorisieren. Dabei ist das Problem, daß wir es in deutschen Begriffen kategorisieren und also möglicherweise durch die Brille unserer Muttersprache sehen, noch vergleichsweise harmlos; denn wir können uns ja durch Untersuchung anderer Sprachen vergewissern, daß gewisse, sehr allgemeine Kategorien tatsächlich in allen Sprachen gespiegelt sind. Das grundsätzlichere und auch viel schwerer zu lösende Problem liegt darin, daß diese allgemeinmenschlichen Kategorisierungen durch die Natur der Dinge an sich nicht vorgegeben, sondern Produkte unserer Erkenntnis sind. Wir kommen auf dieses Problem im Kapitel über Sprache und Denken zurück und gehen im folgenden so vor, als sei die Existenz gewisser Phänomene unabhängig vom konstatierenden Subjekt.

In der Welt finden wir Gegenstände sowie deren Eigenschaften und Beziehungen zwischen ihnen vor. Primäre Objekte unserer Erfahrung sind die konkreten, physikalischen Gegenstände, wie Steine, Bäume, Wasser usw. Eine ganze Anzahl von ihnen ist in natürlicher Weise gegen die Umwelt abgegrenzt, also relativ autonom. So bildet zum Beispiel eine Katze kein Kontinuum mit ihrer Umgebung, und auch ein Baum geht nicht in seine Umgebung über, sondern hebt sich von ihr ab und gibt eine einzige, natürliche Weise vor, ihn abzugrenzen und zu identifizieren. Ferner sind Gegenstände im einfachsten Falle mindestens eine Zeitlang konstant in ihrer physikalischen Beschaffenheit und ihrer Ortsbefindlichkeit (vgl. Givón 1979, ch.8 zur Zeitstabilität von Konzepten). Eigenschaften dagegen sind nicht in dieser Weise von ihrer Umgebung unabhängig, autonom, sondern treten nur an Gegenständen auf. Beziehungen schließlich können ebenfalls konkreter Natur sein, etwa die Beziehung, daß ein Gegenstand sich in einem anderen oder neben einem anderen befindet. Die skizzierte Ontologie aus Gegenständen, Eigenschaften und Beziehungen ist in dem Subsystem der Wortarten Substantiv, Adjektiv und Verb gespiegelt.

Eine ganze Reihe von Naturphänomenen sind mit der Erfahrung des Menschen gegeben. Da sind nicht nur die Objekte wie Steine und Bäume, sondern auch die Himmelskörper, Naturereignisse wie Blitz, Donner und Regen. So wie sie sich allen Menschen elementar aufdrängen, schlagen sie sich auch in allen Sprachen in Wörtern nieder.

Ebenfalls vorgegeben sind uns der Raum und die Zeit als universale Ordnungsgrößen. Daß alle Gegenstände einschließlich unser selbst sich in Räumen befinden und bewegen, ist für unsere Auffassung der Welt und somit für die Strukturierung unserer Sprachen fundamental. An erster Stelle zu nennen ist hier die lokale Deixis, welche die Raumkonstruktion des Sprechers wiedergibt. Sehr viele abstraktere Relationen werden durch Metaphern bezeichnet, für welche die räumlichen Relationen, also die Ortsbefindlichkeit und die Bewegung von und zu einem Orte, die konkrete Basis abgeben. Dies ist ein die ganze Sprache dermaßen durchdringendes Phänomen, daß über die verschiedensten Strukturbereiche schon sogenannte lokalistische Theorien aufgestellt worden sind (s. Lyons 1977, ch. 5).

Nach den sprachlichen Strukturen zu schließen, ist der Begriff der Zeit offenbar weniger unmittelbar verfügbar als der des Raumes. Nichtsdestoweniger spielt die Zeit für die menschliche Erfahrung und für die Strukturierung der Sprache eine immense Rolle. Die augenfälligsten, konkretesten Veränderungen von Dingen in der Zeit sind die Bewegungen. An sie schließt sich, als Verallgemeinerung, die gesamte Begrifflichkeit der Vorgänge und Handlungen an, ausgedrückt durch eine Klasse von Wörtern, die in der deutschen Grammatik Zeitwort heißt. Zeitverhältnisse liegen den Tempus- und Aspektsystemen der Sprachen der Welt zugrunde. Zusammenhänge in der Zeit sind schließlich auch die Basis für den Begriff der Kausalität.

In der belebten Welt treffen wir auf Tiere und Pflanzen. Einer der wichtigsten Unterschiede zwischen den beiden ist für uns die Tatsache, daß Pflanzen ortsfest sind, Tiere sich jedoch bewegen. Damit hängt zusammen, daß der tierische Körper vollständig von seiner Umgebung isoliert ist und daher leicht individuiert werden kann, während der Pflanzenkörper oft nicht klar gegen die Umgebung abgegrenzt und daher nicht so leicht individuierbar ist. Daher finden wir bei den Pflanzenbezeichnungen sogenannte Massennomina wie Moos und Gras, die im Tierreich viel seltener sind.

Der Körper der Lebewesen weist eine klare anatomische und funktionelle Gliederung auf, die sich in allen Sprachen in der Körperteilterminologie spiegelt. Die Teil-Ganzes-Beziehung ist hier so evident und gleichzeitig von solchem Interesse für den Menschen, daß die Struktur dieses Bereichs des Lexikons als Vorbild für die Strukturierung anderer Bereiche dient, in denen ähnliche Beziehungen herrschen. Biologisch vorgegeben ist uns ferner das Leben, seine Grenzen Geburt und Tod sowie seine Stadien.

Damit gehen wir von der nicht-menschlichen zur menschlichen Welt über und kommen in Bereiche, die dem Menschen zwar nicht vorgegeben, sondern von ihm mitgestaltet sind, die aber nicht unbedingt von der Sprache abhängen. Dazu gehört die gesamte Gesellschaft und ihre vielfältigen Erscheinungsformen. Die Tatsache, daß Menschen in Familien und Sippen leben, ist in allen Sprachen in der Verwandtschaftsterminologie gespiegelt. Sie ist in den verschiedenen Sprachen sehr verschieden detailliert und in verschiedener Gewichtung ausgeprägt. Die Ethnosemantiker sind stets von der Annahme ausgegangen, daß die Struktur der Verwandtschaftsterminologie einer Sprache Aufschluß über die Familien- und Sippenstruktur der zugehörigen Gesellschaft gewährt, und haben hier die Hauptargumente für einen Zusammenhang von Sprache und Kultur gewonnen. Z.B. gibt es eine Reihe von Sprachen, die bei den Onkeln und Tanten zwischen Geschwistern der Mutter und des Vaters unterscheiden (s. Beispiel). Die Tatsache, daß im Deutschen ein Terminus wie Muhme "Mutterschwester" verlorengegangen ist, kann durchaus damit in Zusammenhang gebracht werden, daß dieser Unterschied in unserer Sippenstruktur keine Rolle mehr spielt. Gleichzeitig sehen wir an diesem Beispiel wiederum, daß zu den außersprachlich, in diesem Falle biologisch vorgegebenen Verhältnissen noch eine Kategorisierung durch den Menschen kommt, die man in diesem Falle als gesellschaftlich vorgegeben betrachten kann.

Gerade im Zusammenhang mit Verwandtschaftsbeziehungen und Körperteilen spielen Tabus in allen Gesellschaften eine wichtige Rolle. Sie schlagen sich sprachlich mindestens in der Tabuisierung einzelner Wörter und der Einführung von Euphemismen an ihrer Stelle nieder. In gewissen Sprachgemeinschaften geht dies jedoch viel weiter. So gibt es etwa im Volk der Dyirbal in Australien eine Schwiegermuttersprache, d.h. eine Tabusprache, in der Leute sich miteinander unterhalten müssen, wenn jemand in Hörweite ist, zu dem sie eine tabuisierten Verwandtschaftsbeziehung haben (Dixon 1980, ch. 3.3). Die Tabusprache hat, von einigen Abweichungen abgesehen, dieselbe Phonologie und Grammatik wie die gewöhnliche Sprache, jedoch kein einziges ihrer Wörter mit ihr gemeinsam.

Ferner spiegelt sich die soziale Schichtung in vielfältiger Weise in der Sprache. Die soziale Beziehung zwischen Sprecher und Hörer drückt sich mindestens in den verwendeten Anredeformen aus. Starkes soziales Gefälle oder Fremdheit zwischen Sprecher und Hörer hat in nicht wenigen Sprachen zur Folge, daß der Hörer grammatisch nicht als Angesprochener, sondern als dritte Person behandelt wird. Im Koreanischen und Japanischen spielt nicht nur die Beziehung zwischen Sprecher und Hörer für die Wortwahl eine Rolle, sondern auch die Beziehung, die eine besprochene dritte Person zu Sprecher oder Hörer hat.

Schließlich spiegelt sich die Schichtung der Gesellschaft in der Gliederung einer Sprache in verschiedene Register und Soziolekte. Durch den verwendeten Soziolekt ordnet sich der Sprecher selbst einer bestimmten Schicht zu; und je nach der Sprechsituation wird er das Register, in manchen Gesellschaften auch die Sprache wechseln. Das höhere Prestige der Oberschicht wird auf die von ihr verwendete Sprachform übergehen, wofür das Queen's English ein geläufiges Beispiel ist.

In dem Kapitel über die Rahmenbedingungen der Sprache, die die geschaffenen Bedeutungen und ihre Struktur betreffen, kommen wir nun zu den Bedingungen, die im Menschen selbst liegen. Wir behandeln also die Frage, inwieweit die Weise, in der wir Bedeutungen schaffen, durch unsere Fähigkeiten dazu beeinflußt ist. Dabei wollen wir versuchen, zwischen dem zu unterscheiden, was in der Computerbranche Hardware und Software genannt wird. Auf der einen Seite haben wir gewisse materielle anatomische und physiologische Strukturen, die angeboren und daher völlig unabhängig von unserer menschlichen Erfahrung vorhanden sind. Auf der anderen Seite haben wir gewisse Denkstrukturen, für die ein materielles Substrat bisher nicht gesichert ist und die auch durch unsere menschliche Erfahrung, also durch Lernen, entstehen können. Den Zusammenhang dieser letzteren mit Sprache behandeln wir in Kap. 14 und konzentrieren uns hier auf diejenigen Strukturen, die in unserer anatomischen Konstitution sozusagen verdrahtet sind.

Wir unterscheiden zwischen Perzeption und Kognition, zwischen Wahrnehmen und Denken, denn diesen beiden Fähigkeiten liegen verschiedene organische Substrate zugrunde. Für unsere perzeptiven Fähigkeiten ist die Struktur unserer Sinnesorgane verantwortlich. Wir waren schon in Kap. 3.3.1.2 darauf aufmerksam geworden, daß die perzeptiven Fähigkeiten des Menschen in jeder Hinsicht begrenzt sind. Für jeden der fünf Sinne gibt es mindestens eine Tierart, die uns in bezug auf ihn weit übertrifft. Wichtig ist hieran nicht nur, daß die Sinne schärfer als die unsrigen sein können; denn das führt noch nicht notwendig zu qualitativ verschiedenen Eindrücken. Wichtig ist vor allem, daß es in der belebten Welt Arten von Sinneseindrücken gibt, die Menschen grundsätzlich nicht haben können. Wir nehmen nur gewisse Ausschnitte aus dem Spektrum der Wellen wahr, eben die, die wir Licht- und Schallwellen nennen. Fledermäuse und Delphine hören bekanntlich im Ultraschallbereich, Bienen sehen im Ultraviolettbereich und Schlangen im Infrarotbereich. Diese Tiere können also Erfahrungen machen, die wir primär überhaupt nicht machen können und die uns nur mit Hilfe von Apparaturen zugänglich sind, die jene Sinneseindrücke in uns zugängliche transformieren. Es versteht sich, daß wir Begriffe haben für das, was wir wahrnehmen können, und keine Begriffe für das, was wir nicht wahrnehmen können. So bilden wir zum Beispiel innerhalb des sichtbaren Spektrums gewisse Farbbegriffe, jedoch keine im unsichtbaren Spektrum.

Ferner ist es bedeutsam, daß unsere fünf Sinne sehr verschieden gut entwickelt sind. Unsere visuellen und auditiven Fähigkeiten sind unseren anderen überlegen; folglich spielen optische und akustische Eindrücke für uns eine größere Rolle als Eindrücke auf die anderen Sinne. Auch dies spiegelt sich in der Differenzierung der zugehörigen lexikalischen Bereiche. Für Gesichtseindrücke haben wir eine Fülle von Wörtern, zum Beispiel Farbadjektive oder Verben wie blinken und schillern. Und wiederum haben wir für Gehörseindrücke eine Fälle von Geräuschverben wie klappern und summen. Verhältnismäßig arm ist unser Vokabular dagegen da, wo unsere Sinne schwach sind. So haben wir im Deutschen für das Verströmen von Geruch nur eine Handvoll von Verben (riechen, duften, stinken, müffeln) und kein einziges primäres Adjektiv. Ähnlich ist es bei den Geschmackseindrücken. Die Organisation unseres Lexikons ist hier offensichtlich durch unsere perzeptiven Fähigkeiten mitbestimmt.

Das materielle Substrat unserer kognitiven Fähigkeiten ist die Struktur des Zentralnervensystems, besonders des Gehirns. Während für die Regulation unserer zahlreichen Körperfunktionen verschiedene, zum Teil gut isolierbare Abteilungen unseres Gehirns, wie zum Beispiel Kleinhirn, Thalamus, Hypothalamus usw. zuständig sind, ist für die kognitiven Fähigkeiten das gesamte Großhirn verantwortlich. Dieses ist, abgesehen von der Unterteilung in zwei Hälften, nicht morphologisch in einzelne Organe gegliedert, sondern weist lediglich Lappen und Furchen auf, denen gewisse Funktionen schwerpunktmäßig zugeordnet werden können. Für viele kognitive Funktionen gibt es ein Zentrum im Gehirn, in dem sie überwiegend betreut werden; zum Beispiel sitzt das visuelle Gedächtnis überwiegend an der seitlichen Oberfläche der rechten Hirnhälfte. Das bedeutet jedoch in keinem Falle, daß eine solche Funktion ausschließlich an einer abgrenzbaren Stelle lokalisiert wäre. Immer wirken mehrere Regionen des Gehirns zusammen, und wenn eine ausfällt, können die anderen ihre Funktionen bis zu einem gewissen Grade mitübernehmen. Diese Plastizität des Hirns funktioniert am besten bei kleinen Kindern; das heißt, wenn bei ihnen eine Hirnregion, die bei den meisten Erwachsenen auf eine bestimmte Funktion festgelegt ist, geschädigt wird, wird die Funktion von anderen Regionen übernommen. Dies scheint darauf hinzuweisen, daß die Gehirnfunktionen nicht in allen Hinsichten angeboren sind, sondern sich mindestens zum Teil erst im Zuge der Reifung herausbilden und in bestimmten Gehirnregionen ansiedeln.

Das Großhirn ist, wie gesagt, in zwei Hälften unterteilt. Sie sind wie folgt spezialisiert: In der linken Hälfte ist der Intellekt, das schrittweise analytische, also besonders das logische und mathematische Denken, untergebracht. In der rechten Hälfte ist die Intuition, die visuelle, besonders räumliche Orientierung, das ganzheitliche Erfassen und schließlich Kunstsinn und Kreativität, untergebracht (Genaueres anderswo). Diese Verteilung der Aufgaben nennt man Lateralisation (oder Hemisphärenasymmetrie). Sie findet sich auch bei Tieren. Beim Menschen ist sie nicht unverrückbar festgelegt; bei einigen, insbesondere bei Linkshändern, sind die Funktionen andersherum verteilt.

W. v. Humboldt hatte die Sprache eine "intellektuelle Tätigkeit" genannt und wäre damit unter Umständen imstande gewesen, richtig vorauszusagen, daß das Sprachzentrum im allgemeinen in der linken Hirnhälfte untergebracht ist. Tatsächlich gibt es in der linken Hemisphäre zwei Sprachzentren, das Broca-Zentrum im Vorderhirn, das Wernicke-Zentrum weiter hinten, die für die Sprachfähigkeit verantwortlich sind. Die Grammatik ist überwiegend im Broca-Zentrum, das Lexikon überwiegend im Wernicke-Zentrum untergebracht. Diese Erkenntnisse hat man vor allem an Aphatikern gewonnen, also an Personen, deren Sprachvermögen durch Hirnverletzungen eingeschränkt ist. Broca-Aphatiker haben ihr Vokabular noch zur Verfügung, können die Wörter jedoch nicht zu zusammenhängenden Konstruktionen fügen, weil ihnen die Grammatik fehlt. Sie sprechen in einer Art Telegrammstil. Umgekehrt haben Wernicke-Aphatiker ihre Grammatik noch zur Verfügung und können also flüssig und zusammenhängend sprechen. Ihnen fehlen jedoch die bedeutungstragenden Wörter; sie setzen dafür inhaltslose Floskeln ein. Diese Symptome lassen auf die Spezialisierung der Zentren schließen. Wiederum ist darauf hinzuweisen, daß es hier nicht um eine ausschließliche Funktionenzuweisung geht. Insbesondere werden Teile der Sprachfunktion auch von der rechten Hirnhälfte erfüllt; z.B. scheint die Intonation dort lokalisiert zu sein. Semantische Assoziationen durchziehen überdies das gesamte Gehirn, denn sie involvieren nicht nur Sprachkenntnis, sondern auch Weltwissen.

Tatsächlich ist das Gedächtnis eine nicht näher lokalisierbare Funktion des gesamten Großhirns. Das materielle Substrat von Gedächtnisinhalten sind wohl temporäre neurale Bewegungsmuster. Denn das ganze zentrale Nervensystem ist ständig in Aktivität. Alle Handlungen sind, neurologisch betrachtet, nicht ein Umschalten von ‘aus’ auf ‘an’, sondern Modulationen von neuralen Aktivitäten. Ein Gedächtnisinhalt wäre dann ein spezifisches Muster einer elektrochemischen Bewegung, die beim Vergessen zum Erliegen kommen würde. Es kann aber auch sein, daß Erinnerungen in Form chemischer Veränderungen in den Neuronen oder neuer Verbindungen an ihren Synapsen gespeichert sind. Vergessen würde dann heißen, daß die Speicherinhalte eines Tages nicht mehr erreichbar sind, weil jegliche Verbindung zu ihnen abgerissen ist. In jedem Falle scheint ein Gedächtnisinhalt nicht an einer bestimmten Stelle im Gehirn gespeichert, sondern diffus über das Gehirn verbreitet zu sein. Die Information ist ähnlich wie in einem Hologramm gespeichert. Hier ist ja auch Information über das ganze Abbild an allen Stellen der Hologrammplatte vorhanden, so daß bei Zerstörung eines Teils der Platte nicht ein Teil des Abbilds verlorengeht, sondern das gesamte Abbild undeutlicher wird. Ähnlich scheint es mit dem Behalten von Information im Gedächtnis zu sein.

Das Gedächtnis zerfällt funktionell in zwei Hauptteile, das Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis. Eventuelle Zwischenstufen zwischen den beiden und der noch vor dem Kurzzeitgedächtnis wirksam werdende präkategoriale sensorische Speicher können hier außer Betracht bleiben. Das Kurz- und das Langzeitgedächtnis unterscheiden sich wesentlich in zwei Punkten, in ihrer Kapazität und ihrer Behaltensdauer. Eingehende Information gelangt zunächst ins Kurzzeitgedächtnis. Es kann nur bis zu sieben einzelne Informationseinheiten aufnehmen und vergißt diese, wenn sie nicht ständig wieder abgerufen werden, nach spätestens einer halben Minute wieder. Aufgrund ihrer Eindrucksstärke oder durch aktives Einprägen gelangen einige Informationen von dort ins Langzeitgedächtnis. Dessen Kapazität ist für alle praktischen Gesichtspunkte unbegrenzt; das heißt, es ist immer möglich, sich ceteris paribus noch eine weitere Information zu merken. Informationen können einige Tage, oft aber auch das ganze Leben im Langzeitgedächtnis verbleiben.

Kurz- und Langzeitgedächtnis haben eine wichtige Eigenschaft gemeinsam: Das Behalten hängt vom Memorieren ab (engl. rehearsal), also dem regelmäßig wiederholten Abrufen bzw. Aufsagen. Für das Kurzzeitgedächtnis bedeutet das, daß man etwa eine neue Telefonnummer alsbald wieder vergißt, wenn man sie sich nicht ständig aufsagt. Ebenso geraten Informationen im Langzeitgedächtnis, zum Beispiel der Inhalt dieses Kapitels, wieder in Vergessenheit, wenn sie nicht ab und zu wieder abgerufen werden. Es sieht also so aus, als ob die materiellen Strukturen, die den Gedächtnisinhalten zugrunde liegen, durch Reaktivierung verstärkt werden.

Diese Organisation des Gedächtnisses hat wichtige Konsequenzen für die Organisation der Sprachtätigkeit. Das Langzeitgedächtnis gestattet es, auf ein beliebig großes Inventar sprachlicher Einheiten zurückzugreifen. Hier kommt in erster Linie der Wortschatz in Betracht, der in manchen Sprachen wie dem Englischen Hunderttausende von Wörtern umfaßt. Daneben werden auch sprachliche Einheiten größeren oder geringeren Umfangs gespeichert, also idiomatische Ausdrücke, Phrasen, Sprichwörter usw., und andererseits Sprachlaute und Silben. Wieviele das sind, spielt unter Kapazitätsgesichtspunkten eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist nur, daß sie regelmäßig wieder abgerufen werden, denn sonst werden sie vergessen. So erklärt es sich, daß Wortfindungsschwierigkeiten normalerweise die seltensten Wörter treffen, die zu selten abgerufen worden sind, um ohne weiteres zur Hand zu sein. Phrasen können entweder, wenn sie häufig benutzt werden, als ganze abgespeichert werden, können aber, bei seltenem Gebrauch, auch jedesmal neu gebildet werden.

Das Kurzzeitgedächtnis gewährleistet die unmittelbare Verfügbarkeit des Speicherinhalts. Die beim Sprechen erzeugten und beim Verstehen gehörten Redestücke werden daher im Kurzzeitgedächtnis zwischengespeichert, bevor sie, sei es durch Artikulation, sei es durch weitere Interpretation, weiterverarbeitet werden. Das Kurzzeitgedächtnis kann jedoch jeweils nur Redestücke eines begrenzten Umfangs fassen. Es ist also erforderlich, den Redefluß zu unterteilen. Gleichzeitig erklärt es sich, daß Sätze, deren Länge die Kapazität des Kurzzeitgedächtnisses übersteigt, häufig anakoluthisch werden, weil der Sprecher bei Konstruktion ihres Endes die Konstruktion des Anfangs schon vergessen hat. Ebenso vermag der Hörer, wenn er, etwa beim Verlesen eines wissenschaftlichen Texts, mit langen Sätzen konfrontiert wird, oft nicht zu folgen, auch wenn er mit dem Inhalt allein keine Schwierigkeiten haben würde.

Ebenso wie man bei der Sprache zwischen ‘langage’ und ‘langue’ zu unterscheiden hat, setzt sich auch die Sprachfähigkeit des Menschen zusammen aus der Fähigkeit zu menschlicher Sprache überhaupt und der Beherrschung von mindestens einer bestimmten Sprache (s. Einführendes zur Sprachbeherrschung). Die empirischen Möglichkeiten, die beiden Teilfähigkeiten zu trennen, sind beschränkt. Die letztere Fähigkeit ist nicht separat beobachtbar. Menschen, die nur über die erstere verfügen, sind Kinder vor dem Erwerb der Muttersprache. Aber auch deren sprachliche Fähigkeiten schöpfen die menschliche ‘faculté du langage’ nicht aus, weil diese ebenfalls der Reifung unterliegt.

Die Beherrschung einer Sprache ist gelegentlich mit grammatischer Kompetenz gleichgesetzt worden. Diese ist jedoch nur ein Teil einer umfassenderen kommunikativen Kompetenz, die sich auf alle sprachlichen Ebenen erstreckt. Dazu gehören z.B. die Fähigkeiten, Metaphern und Wortspiele zu machen und zu verstehen, oder die Verletzung von Konversationsmaximen als Hinweis auf Ziele des Sprechers zu interpretieren.

Die Sprachfähigkeit ist sowohl wissenschaftssystematisch als auch im Kopf des Individuums untrennbar mit anderen Fähigkeiten verbunden, vor allem mit der Kognition, Perzeption und Emotion. Sie basiert auf einer allgemeineren semiotisch-kommunikativen Fähigkeit, welche Menschen mit Tieren gemeinsam haben.

Die Aufgabe der Linguistik ist es, die menschliche Sprachfähigkeit zu modellieren. Wie wir schon in Kap. 1 sahen, ist ein Modell zwar ein Abbild des Gegenstandsbereichs, aber jedenfalls keine getreue Kopie, sondern eine Idealisierung. Als Theorie unterliegt ein Modell den Erfordernissen der Einfachheit, Ökonomie und Widerspruchsfreiheit. Die Sprachfähigkeit, so wie im Gehirn repräsentiert, gehorcht diesen Erfordernissen sehr wahrscheinlich nicht. Um ein Beispiel zu geben: Eine Sprachbeschreibung wird einen abgeleiteten Wortstamm entweder durch eine Wortbildungsregel erzeugen oder im Inventar abspeichern. Ein Sprecher dagegen kann ohne weiteres beides, oder mal das eine, mal das andere, tun. (S. anderswo zur ‘rule-list fallacy’.)

Da Sprache speziesspezifisch ist, d.h. den Menschen von den anderen Lebewesen unterscheidet, muß die Veranlagung dazu in den Genen übertragen werden. Das heißt, die Sprachfähigkeit ist dem Menschen angeboren. Das bedeutet freilich nicht notwendig, daß bestimmte Gene ausschließlich die Sprachfähigkeit übertragen und etwa ein Gen gerade einen bestimmten Bestandteil der Sprachfähigkeit, etwa die Fähigkeit zur Nominalisierung von Sätzen, enthielte. Ebenso wie die Sprachfähigkeit im Gehirn nicht ortsfest ist, dürfte sie sich auch in der Vererbung aus dem Zusammenspiel mehrerer Gene ergeben. Es gibt in der sprachtheoretischen Literatur einen weitgehend ohne empirische Evidenz geführten Streit darüber, ob die menschliche Sprachfähigkeit von anderen Fähigkeiten klar isolierbar sei oder sich aus der Interaktion anderer Fähigkeiten ergebe. Mindestens soviel müßte unstrittig sein, daß Wahrnehmung und Denken mit der Kenntnis und Verarbeitung sprachlicher Bedeutungen nicht identisch, von den letzteren aber auch nicht klar abgrenzbar sind. Dasselbe dürfte für die erbliche Veranlagung zu diesen Fähigkeiten gelten.

In der Generativen Grammatik und besonders von N. Chomsky wird eine innateness hypothesis vertreten, die auf einer isolierbaren Sprachfähigkeit beruht, aber sehr viel weiter als das bisher Gesagte geht. Hier wird eine ‘universale Grammatik’, d.h. eine Menge von Prinzipien, die über den Grammatiken aller Sprachen walten, angenommen. Diese ist der innateness hypothesis zufolge im Erbmaterial übertragen, also angeboren. Als Kind eine Sprache zu lernen bedeutet hier, auf durch die universale Grammatik vorgegebenen Parametern Wahlen zu treffen, gegebenenfalls statt unmarkierter markierte Verhältnisse zu konstatieren und überhaupt einzelsprachliche Spezifika hinzuzufügen. Es ist also nicht - was jedermann zugestehen würde - lediglich die Sprachfähigkeit angeboren, sondern eine Menge von teilweise sehr spezifischen Strukturprinzipien, soweit sie allen Sprachen gemeinsam sind.

Konzedieren wir zunächst das Bestehen solcher universaler Strukturprinzipien und fragen, was dafür spricht, daß sie dem Menschen angeboren sind (vgl. Lehmann 1982: 98f). Das generativistische Argument beruht auf der folgenden Plausibilitätserwägung:

Ausgestattet bloß mit einer allgemeinen Lernfähigkeit wäre das Kind niemals imstande, die erwähnte Lernleistung zu vollbringen und insbesondere jene universalen Prinzipien von den Daten zu abstrahieren. Folglich müssen ihm diese als allgemeines Raster für die zu lernende Sprache, als eine "Sprachlernvorrichtung" (language acquisition device), angeboren sein.

Von den vier Prämissen sind zwei richtig, eine falsch und eine fragwürdig. Richtig ist, daß das Sprachsystem ungeheuer komplex ist (#1) - sicherlich so komplex, daß kein Linguist es bis heute durchschaut - und daß Kinder es nichtsdestoweniger in wenigen Jahren fast vollständig lernen (#3). Falsch ist, daß sie das fast völlig auf sich gestellt und auf der Basis unzureichender Evidenz tun müssen (#4). Empirische Untersuchungen haben mittlerweile klar das Gegenteil erwiesen: Die an Kinder gerichtete Rede hat besondere Merkmale, die geeignet sind, ihnen das Lernen zu erleichtern. Dazu gehören das langsame und deutliche Sprechen in einfachen Sätzen mit elementarem Vokabular, das Wiederholen, Bestätigen, Berichtigen usw. Es hat sich auch gezeigt, daß Kinder, denen diese Hilfe nicht zuteil wird, ihre Sprache in der Tat langsamer und schlechter lernen. Fragwürdig schließlich ist die Prämisse, daß die universalen Prinzipien höchst abstrakt sind (#2). Das gilt zweifellos für viele der in der Generativen Transformationsgrammatik vorgeschlagenen Prinzipien, etwa Ross' Complex NP Constraint, Chomskys opacity prinicple, minimal distance principle usw. Außerhalb der Generativen Transformationsgrammatik gibt es allerdings sehr viel schlichtere Prinzipien, etwa

Solche Prinzipien sind nicht nur sehr wenig abstrakt, sondern haben wegen ihrer Allgemeinheit auch sehr weitreichende Konsequenzen im gesamten Sprachsystem. Es scheint daher plausibler anzunehmen, daß sie fundamental sind und daß jene höchst abstrakten syntaktischen Prinzipien sich als Konsequenz der fundamentalen Prinzipien ergeben.

Freilich bleibt die Frage, wenn gewisse Eigenschaften allen Sprachen gemeinsam, also universal sind, was die Ursache davon sein kann. Daß sie dem Menschen angeboren sind, ist zweifellos eine mögliche Erklärung. Allerdings würde man hier wohl weiter fragen, welcher Vorteil sich denn für den Menschen in der Evolution dadurch ergab, daß diese Merkmale in seine Erbinformation eingingen. Damit gelangt man zu einer Fragestellung und einer Erklärungsmöglichkeit, zu der man auch unter Überspringen der innateness hypothesis gelangt: Gewisse Eigenschaften menschlicher Sprachen sind universal, weil sie aus den Beziehungen der Sprache zu ihrer Umwelt, also aus den Funktionen und den Rahmenbedingungen der Sprache, wie im vorangehenden besprochen, notwendig folgen. Einige spezifische Erklärungen dieser Art, die geschaffenen Significantia und Significata betreffend, habe ich erwähnt. Auf die Eigenschaften des Sprachsystems und seiner Strukturen gehen wir in späteren Kapiteln ein.

1 konventionellerweise in der Linguistik; die empirische Sachlage ist völlig anders

2 Die Literatur ist nichtsdestoweniger voll von Sprachbegriffen, die das tun. Sprachbegriffe, die ausschließlich die kognitive Dimension gelten lassen, heißen bei Keller (1995, Kap. 4) “repräsentationistisch”; solche, die ausschließlich die kommunikative Dimension gelten lassen, heißen “instrumentalistisch”. Keller führt sie auf Aristoteles bzw. Platon zurück.

3 Ähnlich wie Dunkelheit visuelle Kommunikation beeinträchtigt, behindert Lärm akustische Kommunikation. Dieses Problem ist allerdings überwiegend eine Errungenschaft der Neuzeit, welche für die Evolution der Sprache keine Rolle gespielt hat.

4 Und wenn man den Umami-Geschmack hinzunimmt, sind es auch nur fünf.

5 Dieser Forschungszweig wurde in Lieberman 1972 begründet, wo die Position bezogen wird, daß der Kehlkopf des Neandertalers zu hoch saß, um eine hinreichend differenzierte Artikulation zu ermöglichen. Da der Kehlkopf selbst und die Artikulationsorgane jedoch in den Funden nicht erhalten sind, wir die Debatte seitdem kontrovers geführt.

Literatur

Gehlen, Arnold 1961, Anthropologische Forschung. Reinbek: Rowohlt (Rowohlts Deutsche Enzyklopädie, 138).

Herder, Johann G. [1770] 1959, Über den Ursprung der Sprache. Herausgegeben von Claus Träger. Berlin: Akademie-Verlag (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Schriftenreihe der Arbeitsgruppe zur Geschichte der deutschen und französischen Aufklärung, 9) (1. Aufl.: Berlin 1772; Herder 1960:1-87).

Lehmann, Konrad 2017, Das schöpferische Gehirn. Auf der Suche nach der Kreativität – eine Fahndung in sieben Tagen. Berlin & Heidelberg: Springer.