Die Theorie des Sprachzeichens ist das Zentrum der Sprachtheorie und dasjenige ihrer Gebiete, welches seit alters die meisten Beiträge auf sich gezogen hat. In der westlichen Welt begann die wissenschaftliche Betrachtung der Sprache mit Zeichentheorie, nämlich mit Platons Diskussion der Problematik, die heute Motivation vs. Arbitrarietät des sprachlichen Zeichens heißt und auf die wir in Kap. 6.6 zurückkommen. Viele illustre Namen der Sprachwissenschaft und von Nachbarwissenschaften finden sich unter den Beiträgen zur Zeichentheorie, angefangen von Aristoteles über Augustinus, Ch.S. Peirce, F. de Saussure, Ch. Morris, L. Hjelmslev, E. Benveniste bis zu R. Jakobson. Von diesen gelangte zuerst Peirce Ende des 19. Jahrhunderts zu der Auffassung, es müsse eine Wissenschaft geben, deren Gegenstand die Zeichen seien. Er nannte sie, wie zuvor schon J. Locke (1690) in seinem Essay concerning human understanding, Semiotik (semiotics) nach dem griechischen sēmeĩon "Zeichen"; und das ist der noch heute übliche Name. Auch F. de Saussure erkannte im Cours de linguistique générale (1916) die weitreichende Bedeutung des Zeichenbegriffs innerhalb der Linguistik und über ihre Grenzen hinaus und postulierte eine Wissenschaft, die er Semiologie nannte. Linguistik begriff er als eine Disziplin der Semiologie. Dies wurde allerdings später zum Namen einer Disziplin der Medizin, der Lehre von den Symptomen (die auch eine Art von Zeichen sind).

Der Aufgabenbereich der Semiotik wird von R. Jakobson (1988 (L): 698; vgl. auch Saussure 1916: 33) wie folgt definiert:

"Every message is made of signs; correspondingly, the science of signs termed semiotic deals with those general principles which underlie the structure of all signs whatever and with the character of their utilization within messages, as well as with the specifics of the various sign systems and of the diverse messages using those different kinds of signs."

Semiotik ist mittlerweile eine sehr verbreitete und eifrig betriebene Wissenschaft, wenn sie sich auch noch nicht recht als akademische Disziplin konsolidiert hat.

In der Scholastik wurde der allgemeine Begriff des Zeichens in dem Satz zusammengefaßt:

aliquid stat pro aliquo "etwas steht für etwas".

Es liegt auf der Hand, daß dies ein sehr weiter Begriff ist, unter den man sehr verschiedenartige Phänomene fassen kann. Das wird in der heutigen Semiotik auch gemacht. Alle Phänomene, die aufgefaßt werden können als nicht absolut gegeben und restlos gemäß ihrer eigenen Natur zu verstehen, sondern als bezogen auf etwas, was hinter ihnen steht, worauf sie hinweisen oder woran sie denken lassen, alle solche Phänomene werden als Zeichen untersucht. Das betrifft in erster Linie alle von Menschen gemachten Zeichen, also Hornsignale, Verkehrszeichen, Gesten, Pantomimen usw. Dann werden auch die tierischen Zeichensysteme, also der Bienentanz, die Delphinsprache und der genetische Code, in einer Zoosemiotik genannten Disziplin erforscht. Alle menschlichen Hervorbringungen, die nicht in erster Linie der Übermittlung von Bedeutung dienen, hinter denen man aber einen Sinn lesen kann, werden als Zeichen aufgefaßt, zum Beispiel Musik, Kunst, Folklore. Schließlich werden auch alle Naturphänomene behandelt, die Menschen als Zeichen für etwas deuten, zum Beispiel Rauch als Zeichen für Feuer, Spuren als Zeichen für ein Tier, Donner als Zeichen für ein Gewitter. Semiotik wäre damit die erste Wissenschaft, die nicht mit Objekten einer bestimmten Art zu tun hat, sondern mit allen Gegenständen unter einem gewissen Aspekt, nämlich insoweit sie als Zeichen betrachtet werden können. Der Anspruch erscheint uferlos. Ich beschränke mich daher im folgenden auf das, was für Sprachzeichen gilt, und beziehe außerlinguistische semiotische Erkenntnisse nur ein, soweit sie dafür relevant sind.

Nichtsemiotische Objekte wie Steine oder Nervenzellen existieren und sind Steine oder Nervenzellen ohne Rücksicht darauf, ob jemand sie wahrnimmt und begrifflich als solche erfaßt. Nichts dagegen ist ein Zeichen, wenn es niemanden gibt, der es als solches auffaßt. Ein auf dem Weg liegender abgebrochener Zweig zum Beispiel kann ein Zeichen auf einer Schnitzeljagd sein, es kann aber auch bloß ein abgebrochener Zweig sein. Ein Zeichen bedarf also zu seiner Konstitution eines Organismus, der es als Zeichen verwendet, also eines Interpreten (Morris 1938:19). Der Ausdruck Interpret ist hier in einem weiten Sinne gemeint, der nicht nur den Empfänger, sondern auch den Sender des Zeichens umfaßt.

Der Vorgang, in dem etwas als Zeichen funktioniert, bzw. das Schaffen von Zeichen heißt Semiose (Morris 1938: 18). Bezogen auf Sprachzeichen, ist Semiose Sprachtätigkeit. Sprachtätigkeit ist zielorientiertes Schaffen von Zeichen. Sprachzeichen unterscheiden sich mithin von Zeichen wie Rauch für Feuer, aber auch Lallen als Zeichen von Betrunkenheit, dadurch, daß sie als Zeichen geschaffen und in ihrer Eigenschaft als Zeichen zur Erreichung eines Ziels eingesetzt werden (Morris 1938: 48). Sprachzeichen können nur verstanden werden als Elemente der Sprachtätigkeit. Es ist nicht möglich, umgekehrt zunächst einen isolierten Begriff des Zeichens zu gewinnen und auf ihm dann eine Theorie der Sprache aufzubauen. A. Schaff schreibt:

"It is language which is the point of departure for the conception and interpretation of the sign - and not vice versa." (Schaff 1967: 113)

Der erwähnte scholastische Zeichenbegriff, wonach“aliquid stat pro aliquo”, gilt freilich auch für Sprachzeichen. Wichtig an ihm ist zunächst, daß ‘Zeichen’ notwendig ein relationaler Begriff ist (vgl. Morris 1938: 20; Hjelmslev 1953: 43). Das heißt, etwas ist nicht ein Zeichen schlechthin, sondern es ist ein Zeichen von etwas, in bezug auf etwas. Nach einer naiven Auffassung ist das, wofür das Zeichen steht, ein reales Objekt in der Welt außerhalb des Zeichensystems. Sogar Aristoteles schrieb:

"Denn es ist nicht möglich, sich zu unterhalten, indem man die Sachen selbst mitbringt, sondern wir verwenden die Namen anstelle der Sachen als Symbole." (Elenchi sophistici 165a, 6-8)

Diese Auffassung ist ganz offensichtlich falsch. Für die allermeisten Zeichen unserer Sprache gibt es keine Objekte in der Welt, auf die sie sich beziehen könnten. Das gilt zum Beispiel für alle grammatischen Formative, also Wörter wie und, von, der usw. Ferner beziehen alle Verben, Adjektive und Adverbien sich nicht auf Objekte; allerdings können einige von ihnen sich auf Aspekte der außersprachlichen Wirklichkeit beziehen. Für die meisten allerdings, wie zweifeln, gelten, selbständig, unheimlich, wieder, geradewegs, gibt es keinen Aspekt der Wirklichkeit, der unabhängig von ihnen vorgegeben wäre, so daß sie sich nur noch auf ihn zu beziehen brauchten. Dasselbe gilt ferner auch für die meisten Substantive, also die Mitglieder der Wortart, die tatsächlich auf Sachen in der Wirklichkeit verweisen können. Geheimnis, Geltung, Grammatik, Proposition und zahllose andere tun das jedoch nicht. Und schließlich werden auch diejenigen Substantive, für die Denotata (in der Philosophie so genannte referentielle Objekte) existieren, ganz geläufig ohne Bezug auf solche Objekte gebraucht. Wenn ich zum Beispiel sage

Ich habe keine Zigaretten

oder

Wenn ich Zigaretten hätte, würde ich sie dir geben,

nehme ich offensichtlich mit dem Wort Zigaretten nicht auf bestimmte Objekte Bezug.

Alle angeführten Zeichen, und überhaupt alle Sprachzeichen, haben jedoch Bedeutung. Die Bedeutung, nicht etwas in der Außenwelt, ist es, auf die verwiesen wird, wenn ein Zeichen gebraucht wird. Daß in der Zeichentheorie die Bedeutung von dem realen Objekt unterschieden werden muß, war schon den Stoikern geläufig. Der römische Skeptiker Sextus Empiricus (2. Hälfte des 2. Jahrhunderts n.Chr.) referiert, daß nach den Stoikern

"dreierlei sich miteinander verbinde, das Bezeichnete (tò sēmainómenon), das Bezeichnende (tò sēmaînon) und das Objekt (tò tunkhánon); und zwar sei das Bezeichnende das Lautgebilde (he phónē), wie zum Beispiel Díōn [Andronym], das Bezeichnete sei die durch das Lautgebilde angezeigte (dēloúmenon) Entität selbst, die wir zwar verstehen, indem wir das mit dem Lautgebilde sich gleichzeitig Darstellende denken, die die Ausländer aber nicht verstehen, wenn sie auch das Lautgebilde hören; das Objekt schließlich sei das außer uns Existierende, wie zum Beispiel Dion selber." (Adversus mathematicos VIII, 11f.)

Die Auffassung, daß das Lautgebilde sich in erster Linie und unmittelbar auf etwas Gedankliches oder Psychisches bezieht, war allerdings, wie man der Vollständigkeit halber hinzufügen muß, ebenfalls bei Aristoteles vorformuliert; in De interpretatione 16a, 3f., schreibt er: "Das Lautliche ist Symbol für seelische Affektionen." Damit sind offenbar Dinge gemeint, die wir im Sinn haben.

Diese Theorie hat F. de Saussure aufgegriffen und in einer Form kodifiziert, die noch heute für die Linguistik gültig ist. Nach ihm umfaßt das Sprachzeichen ein Significans, ein Bezeichnendes, und ein Significatum, ein Bezeichnetes. Die Relation, von der die Scholastiker sprachen, verbindet nicht das Zeichen mit etwas außerhalb des Zeichensystems, sondern das Significans mit dem Significatum, besteht also innerhalb des Sprachzeichens.

Die Verbindung zwischen Significans und Significatum ist notwendig, insofern nichts ohne ein Significatum ein Significans ist und nichts ohne ein Significans ein Significatum ist (Naert 1947: 9; Benveniste 1939: 51-54). Ein nichtsprachliches Objekt wie Rauch oder ein abgebrochener Zweig ist zwar auch kein Zeichen, wenn es keiner als solches interpretiert; aber es existiert wenigstens unabhängig davon, ob jemand das tut. Ein sprachliches Significans dagegen existiert nur als Significans für ein Significatum. Das erweist sich zum Beispiel in der Diachronie. Sobald wir nicht mehr wissen, was ein Böttcher, eine Kemenate oder eine Tiefenstruktur ist, verlieren diese Zeichen für uns ihr Significatum. Aber dann gehen auch die zugehörigen Significantia verloren, das heißt, wir reden nicht mehr von Böttchern, Kemenaten und Tiefenstrukturen. Und wiederum existiert ein außersprachliches Objekt unabhängig davon, ob es von einem Zeichen denotiert wird. Ein Significatum dagegen existiert nur kraft seiner Beziehung zu einem Significans. Solange wir die Significantia Hippie, Ergänzungsabgabe und Theta-Rolle nicht hatten, hatten wir auch die zugehörigen Significata nicht.1 Bedeutungen sind nicht außerhalb von Sprache vorgegeben, sondern werden in der Sprachtätigkeit erst geschaffen (Morris 1938: 19f.).

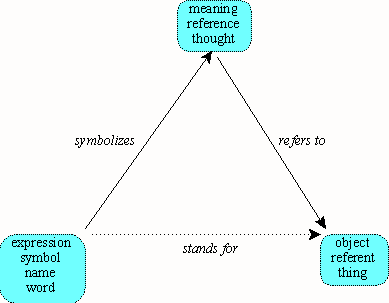

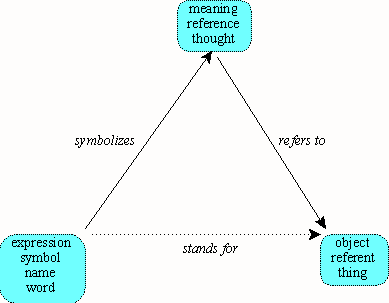

Die Bedeutung eines Sprachzeichens, sein Significatum, ist also etwas rein Sprachliches. Der reale Gegenstand, auf den ein Zeichen sich beziehen kann, sein Denotatum, ist dagegen etwas Außersprachliches. Ogden & Richards (1923: 11) berücksichtigen in ihrem Zeichenmodell diesen Unterschied wie folgt:

|

Die Figur besagt, daß ein Sprachzeichen zwar für ein Objekt stehen kann, daß es das jedoch nur vermittelst seiner Bedeutung tut.2 Die Scholastiker sagten:

vox significat [rem] mediantibus conceptibus

"ein Wort (oder Ausdruck) bezeichnet [eine Sache] nur unter Vermittlung von Begriffen".

Vgl. noch Morris 1938: 19f., 38f., der allerdings von ‘Designatum’ anstatt von ‘Bedeutung’ spricht.

Aus dem Gesagten folgt, daß alle Sprachzeichen ein Significatum, aber nur einige ein Denotatum haben (Morris 1938: 20f.). Für einige Sprachzeichen wie Schreibtisch, rot, blitzen gibt es Objekte, Zustände oder Vorgänge in der außersprachlichen Wirklichkeit, auf die sie sich beziehen können. Für andere Zeichen wie Geltung, zweifeln, selbständig gibt es keine solchen außersprachlichen Korrelate. Wir können sie nicht per ostensionem lernen, also dadurch, daß jemand unsere Wahrnehmung auf ein Phänomen lenkt, auf das sie sich bezögen. Ihre Verwendung ist vielmehr rein innersprachlich konstituiert. Mithin kann die Existenz von referentiellen Objekten, mindestens vom systematischen Standpunkt, keine notwendige Bedingung für das Bestehen von Zeichen sein. Ogden & Richards' Zeichendreieck enthält somit nicht die konstitutiven Elemente eines jeden Sprachzeichens, sondern veranschaulicht lediglich, wie ein Zeichen sich auf ein Objekt bezieht, falls es das tut. Sprache ist in hohem Maße eine selbstgenügsame Tätigkeit, die nicht darauf angewiesen ist, daß sie mit irgend etwas außer ihr selbst zu tun hat. Damit soll freilich die phylogenetische Frage nicht präjudiziert sein, wie Sprache entstehen konnte. Es ist durchaus denkbar, daß sie im Bezug auf reale Objekte entstand und sich erst später davon loslöste. Ebenso ist es möglich, daß das Individuum Semiose anhand referentieller Objekte erlernt.

Wir haben die Relation zwischen Significans und Significatum unterschieden von der Relation des Zeichens zum Denotatum. Die Terminologie, mit der diese beiden Relationen bezeichnet werden, ist nicht einheitlich. Die Relation zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem sollte konsequenterweise die Relation des Bezeichnens sein. Tatsächlich jedoch gebrauchen die meisten strukturalen Linguisten bezeichnen als deutsches Äquivalent zu denotieren. Das heißt, das Zeichen bezeichnet sein Denotatum. Wegen dieser terminologischen Unsicherheit verzichten wir auf den Terminus ‘bezeichnen’ und sagen, das Zeichen denotiere sein Denotatum. (Bei Ogden & Richards entspricht dem refers to.) Da nun das Significatum eines Sprachzeichens seine Bedeutung ist, können wir die innerhalb des Sprachzeichens bestehende Relation mit ‘bedeuten’ bezeichnen. Das heißt, das Significans bedeutet sein Significatum. (In obigem Schema entspricht dem symbolizes.)

Die Assoziation eines Significans mit einem Significatum ist nach dem zuvor Gesagten notwendig. Aber damit ist noch nicht gesagt, aufgrund wovon sie besteht. In der nicht-linguistischen Semiotik hat man diese Frage bezogen auf die Natur der Relation in dem Satz aliquid stat pro aliquo, also der Relation zwischen Zeichen und Denotatum, die man als für das Zeichen konstitutiv ansah. Diese Relation kann auf eine der folgenden drei Weisen begründet sein:

Ch.S. Peirce (1940: 104) nannte ein Zeichen, für das das erste gilt, einen Index; ein Zeichen, für das das zweite gilt, ein Ikon (icon); und ein Zeichen, für das das dritte gilt, ein Symbol. Wir wollen diese Begriffe kurz auf ihren Nutzen für den Begriff des Sprachzeichens überprüfen.

An der Terminologie ist zunächst zu bemängeln, daß wir im alltäglichen Sprachgebrauch ein Symbol normalerweise nicht als etwas auffassen, das seine Bedeutung ausschließlich aufgrund einer Konvention gewinnt (vgl. Lyons 1977: 104f.). F. de Saussure hatte sogar den Terminus ‘Symbol’ anstelle von ‘Sprachzeichen’ erwogen und deswegen verworfen, weil Symbole im allgemeinen gerade nicht auf bloßer Konvention beruhen. So ist das Kreuz ein Symbol für das Christentum oder die Eule ein Symbol für Weisheit aufgrund eines faktischen Zusammenhangs oder mindestens eines Zusammenhangs, den die Sprachgemeinschaft in ihrer Kultur für faktisch hält. Daher ist der Terminus ‘Symbol’ für rein konventionell begründete Zeichen außerhalb der Peirce-Exegese zu meiden.

Im übrigen aber beruhen alle Sprachzeichen auf Konvention. Konventionell ist dabei nicht die Relation der Denotation, die für das Sprachzeichen sowieso nicht konstitutiv ist, sondern die Bedeutungsrelation. Daß die Beziehung zwischen Significans und Significatum auf Konvention beruht, besagt, negativ formuliert, daß es keinen in der Natur des Significans liegenden Grund gibt, der einen Interpreten auf das mit ihm assoziierte Significatum schließen lassen würde. Wir werden sogleich auf verschiedene Einschränkungen zu diesem Grundsatz zu sprechen kommen. Sie ändern jedoch alle nichts an der Tatsache, daß keiner der anderen Zusammenhänge, die zwischen Significans und Significatum bestehen oder bestehen können, für sich hinreichen würde, um das Sprachzeichen zu begründen; immer ist eine Konvention notwendig.

Die Kontiguitätsbeziehung, die den Index begründet, muß als zwischen dem Zeichen und dem Denotatum bestehend aufgefaßt werden. Denn bezüglich der Bedeutungsbeziehung wäre es nicht klar, was die Rede, sie beruhe auf Kontiguität, überhaupt besagen sollte. Angenommen, Significans und Significatum sind beide psychische Größen, wie F. de Saussure annahm. Dann sind sie beide im menschlichen Gehirn repräsentiert und stehen somit zwangsläufig in einem räumlichen Zusammenhang; aber das würde dann für alle Zeichen gelten. Daß dagegen das Zeichen und sein Denotatum in einer Kontiguitätsbeziehung stehen, ist etwas, was in der Tat für gewisse Zeichen gilt und für andere nicht. Es gilt zum Beispiel für den Rauch als Zeichen für Feuer und für die Spur als Zeichen für einen Wildwechsel, aber zum Beispiel nicht für die rote Ampel als Zeichen für die Notwendigkeit anzuhalten oder das Wort Hase als Zeichen für einen Hasen. Diese Kontiguitätsbeziehung ist in den klarsten Fällen eine kausale Beziehung: Das Feuer ist die Ursache des Rauchs, der Wildwechsel die Ursache der Spur. Ein Index läßt den Interpreten daher auf das Denotatum schließen, wenn er den kausalen Zusammenhang kennt. Er braucht also keine Konvention, um mit Rauch Feuer und mit einer Spur ein Tier zu assoziieren. Das Zeichen weist den Interpreten quasi auf das Denotatum hin; deswegen heißt es Index (lat. index “Anzeiger, Hinweiser”).

Wir hatten schon früher Gelegenheit festzustellen, daß es in der Sprache keine Kausalität gibt. Wir hatten zwar die Realexistenz gewisser Denotata dafür verantwortlich gemacht, daß die mit ihnen konfrontierten Menschen Bedeutungen schaffen, die sich auf diese Denotata beziehen. Wir hatten jedoch erstens immer eingeräumt, daß dies keine vollständige Determination der Bedeutung durch die außersprachliche Wirklichkeit, sondern lediglich eine Rahmenbedingung darstellt. Und wir sollten zweitens Klarheit darüber haben, daß, selbst wenn eine solche Determination bestünde, lediglich die Existenz, nicht aber die Beschaffenheit des Zeichens durch die Natur der Dinge determiniert wäre. Das heißt, selbst wenn wir deshalb ein Zeichen für ‘Sonne’ haben, weil die Sonne für uns so wichtig ist, ist damit nicht vorbestimmt, daß es sich um ein feminines Substantiv mit dem Significans Sonne handeln muß. Indices in diesem kausalen Sinne gibt es also in der Sprache nicht.

Eine kausale Beziehung zwischen einem Sprachzeichen und seinem Denotatum besteht noch am ehesten bei gewissen Interjektionen wie au und oh; denn sie lassen den Interpreten unmittelbar auf Schmerz bzw. Erstaunen als Denotatum schließen. Freilich sind diese Zeichen für das Sprachsystem marginal und kaum in es integriert. Außerdem haftet auch ihnen ein Stück Konvention an. Beweis dafür ist, daß man in verschiedenen Sprachen verschiedene Schmerzenslaute gibt, auf Portugiesisch zum Beispiel ai, auf Hixkaryana akay, auf Mangarayi yagáy, auf Tamil appaa.

Wenn man freilich ‘Index’ lediglich als "hinweisendes Zeichen" versteht, setzt man es mit ‘Deiktikum’ gleich und bezeichnet damit Sprachzeichen wie dieser, dort und du. Dies sind jedoch keine Indices im oben definierten Sinne, denn sie funktionieren nicht aufgrund eines faktischen oder gar kausalen Zusammenhangs zwischen dem Zeichen und dem Denotatum. Wenn wir auf einen Schurken zeigen und sagen der da, so gebrauchen wir zwar einen Index. Aber das ist die zeigende Geste, die in die Richtung des Schurken weist, nicht das sprachliche Zeichen der da. Damit ist der Sonderstatus der Deiktika unter den Sprachzeichen nicht geleugnet. Es ist lediglich in Abrede gestellt, daß sich ein Deiktikum als ein Index auf sein jeweiliges Denotatum bezieht (vgl. Helmbrecht 2003, ch. 3.3.2 mit weiterer Literatur).

Sprachliche Ikone sind stets von dieser Art. Die onomatopoetischen Wörter wie Kuckuck, zischen und kikeriki sind, wie allgemein angenommen wird, durch eine Ähnlichkeit zwischen Zeichen und Denotatum motiviert. Auch hier geben allerdings die Übersetzungsäquivalente in anderen Sprachen zu denken. So macht ein englischer Hahn bekanntlich cockadoodledoo, ein französischer dagegen cocorico. Und zischen heißt auf englisch hiss, auf französisch siffler. Diese Wörter sind einander zwar ähnlich. Aber davon, daß man an dem Zeichen sein Denotatum erkennen könnte, ist man offenbar weit entfernt. Dem englischen hiss ist zum Beispiel das deutsche Verb hissen phonetisch am ähnlichsten, das überhaupt an kein Geräusch denken läßt. Auch hier ist also wieder die Konvention beteiligt: engl. hiss ist onomatopoetisch, weil die Englischsprecher es so verstehen; aber dt. hissen ist nicht onomatopoetisch, weil wir es nicht so verstehen.

Darüber hinaus ist daran zu erinnern, daß die Beziehung zum Denotatum für kein Sprachzeichen konstitutiv ist. Diese Beziehung ist auch bei den Onomatopoetika über die Bedeutung vermittelt. U. Eco schreibt:

"Das ikonische Zeichen konstruiert ... ein Modell von Beziehungen ... das dem Modell der Wahrnehmungsbziehungen homolog ist, das wir beim Erkennen und Erinnern des Gegenstandes konstruieren. Wenn das ikonische Zeichen mit irgend etwas Eigenschaften gemeinsam hat, dann nicht mit dem Gegenstand, sondern mit dem Wahrnehmungsmodell des Gegenstandes." (Eco 1972: 213)

In linguistische Terminologie übersetzt, können wir sagen: In einem ikonischen Sprachzeichen sind Significans und Significatum einander ähnlich; zum Beispiel sind der deutsche Begriff “zischen” und das Lautbild von zischen in der deutschen Phonologie einander ähnlich. In einem anderen Sprachsystem ist diese Ähnlichkeitsbeziehung nicht ohne weiteres wiederholbar. Freilich ist auch ein Stück außersprachliche Motivation dabei. Denn das Significans wird ja in Form eines Schallereignisses realisiert, und das Significatum bezieht sich ebenfalls auf eine Klasse von Schallereignissen. Die physikalisch meßbare Ähnlichkeit zwischen den beiden Schallereignissen wird freilich erst durch die Vermittlung unserer Begriffsbildung einerseits und unseres phonologischen Systems andererseits zustande gebracht.

Ein Diagramm ist ein Ikon, das die relationale Struktur des Bezeichneten abbildet. Zum Beispiel ist eine Alterspyramide ein Diagramm für die Zusammensetzung einer Bevölkerung aus Menschen der verschiedenen Altersgruppen. Die globale Ähnlichkeit einer Alterspyramide mit ihrem Denotatum ist so gering, daß ein Uneingeweihter sie niemals würde interpretieren können. Gewisse Relationen werden jedoch immerhin so weit abgebildet, daß ein Eingeweihter aus einer beliebigen Alterspyramide auf den Altersaufbau der betreffenden Bevölkerung schließen kann. Diagramme spielen im Sprachsystem eine gewisse Rolle. So verstehen wir, wenn kein Hinweis auf das Gegenteil vorliegt, eine Folge von koordinierten Sätzen so, daß die ausgedrückten Ereignisse in der Reihenfolge stattfanden, die die Sätze haben. Die Reihenfolge der Darstellungsstruktur, in welcher die Exposition dem Eventum voranzugehen pflegt, und die normale Reihenfolge im Konditionalsatzgefüge, in welcher der Konditionalsatz dem Hauptsatz vorangeht, entsprechen diagrammatisch der in beiden Konstruktionen vorhandenen Voraussetzungsbeziehung. Das erste Behaghelsche Gesetz, wonach das, was bedeutungsmäßig zusammengehört, im einfachsten Falle auch nebeneinander steht, ist im Grunde ein diagrammatisches Gesetz. Eine neuere Richtung der Syntaxforschung ist bemüht, die zugrundeliegende diagrammatische Motivation, die Ikonizität aller grammatischer Strukturen zu erweisen (z.B. Plank 1979, Haiman 1985; vgl. bereits Jakobson 1965: 349-356).

Insoweit die Assoziation von Significans und Significatum eines Sprachzeichens durch ihre Ähnlichkeit motiviert ist, beruht sie nicht ausschließlich auf Konvention. F. de Saussure hatte die auf Konvention beruhende Beziehung zwischen Significans und Significatum arbiträr genannt, die Arbitrarietät dieser Beziehung zum Grundsatz der Konstitution eines Sprachzeichens erhoben und mithin ikonische Zeichen wie die soeben besprochenen als Ausnahmen behandeln und herunterspielen müssen. Eine Beziehung, die auf Konvention beruht, muß jedoch deshalb noch nicht arbiträr sein. Es können alle möglichen motivierenden Faktoren in sie eingehen und sie mitstrukturieren. Wir verfolgen die Problematik der Arbitrarietät des Sprachzeichens hier nicht weiter, sondern widmen ihr das Kap. 6.6.

Wir haben gesehen, daß zu einem Zeichen mindestens die folgenden Dinge gehören:

Für gewisse Zeichen, zum Beispiel den Rauch als Zeichen für Feuer, kann dies schon ausreichen. Das Sprachzeichen aber kann, wie schon gesagt, nur auf dem Hintergrund der Sprache als ganzer verstanden werden. Das heißt, wir haben zu berücksichtigen, daß ein Sprachzeichen niemals isoliert ist, sondern immer in Beziehung zu anderen Sprachzeichen steht. Ch. Morris (1938: 20-22, 1946: 302) hat daher ein triadisches Modell der Semiose entworfen, das all die genannten Bezugsgrößen einbezieht und wie folgt aussieht:

Der Zeichenträger hat hier Relationen zu drei weiteren Entitäten:

Diese drei Relationen konstituieren die syntaktische, semantische und pragmatische Dimension der Semiose und diese wiederum drei Subdisziplinen der Semiotik, nämlich Syntaktik, Semantik und Pragmatik. Interessanterweise sind diese drei Disziplinen im antiken Trivium, das sind die ersten drei der sieben freien Künste, nämlich Grammatik, Dialektik (=Logik) und Rhetorik, vorgezeichnet.

Das Modell ist als ein Modell für das Sprachzeichen aus verschiedenen Gründen unzureichend. Schon hinreichend erwähnt hatte ich, daß das Significans (Morris' Zeichenträger) und das Significatum (anders als Morris' Designatum) im Sprachzeichen eine unlösliche Verbindung eingehen, die von den anderen Relationen vorausgesetzt wird. Denn das Zeichen hat seine Beziehung zum Interpreten nicht als bloßer Zeichenträger, sondern als bedeutungstragendes Zeichen. Und ebenso geht es Beziehungen zu anderen Zeichen des Zeichensystems (pace Morris 1946: 302) nicht als bloßer Zeichenträger ein, sondern wiederum als bedeutungstragendes Zeichen. Das heißt, die drei Dimensionen der Semiose sind nicht gleichartig oder auf gleichem hierarchischen Niveau, wie es bei Morris scheint. Dazu kommt die unglückliche Verwendung des Terminus ‘syntaktisch’, der offenbar durch die etwa gleichzeitig ausgearbeitete Logik Carnaps beeinflußt ist.4 Selbst wenn wir von den phonologischen und semantischen Relationen zwischen Sprachzeichen absehen, bleiben immer noch nicht die syntaktischen, sondern die grammatischen (i.e. morphologischen und syntaktischen) und lexikalischen Relationen. Und diese sind auch nicht, wie Morris impliziert, ausschließlich syntagmatische Relationen, sondern ebenso wesentlich auch paradigmatische Relationen.

Von diesen Schwächen abgesehen, ist das Modell jedoch von großem heuristischen Wert. Denn in der Tat geraten die sogenannte syntaktische und die pragmatische Dimension des Sprachzeichens leicht aus dem Blickfeld, wenn wir es nur als eine Einheit aus Significans und Significatum auffassen. Was die pragmatische Dimension angeht, so erteilt ja das Sprachzeichen Aufschluß über Zustände und Intentionen des Sprechers und hat einen im weitesten Sinne steuernden Einfluß auf das Verhalten des Hörers. Zusätzlich haften ihm alle möglichen pragmatischen Bedingungen seiner Verwendung an, zum Beispiel Konnotationen, die es auslöst, die Stilebene, auf die es gehört, der soziale Kontext, in dem es angebracht ist, usf.

Der sogenannten syntaktischen Relation, der Beziehung des Sprachzeichens zum Zeichensystem, wollen wir etwas mehr Aufmerksamkeit widmen. Jedes Sprachzeichen hat ja außer seinen semantischen und phonologischen auch grammatische Eigenschaften, die von den ersteren unterschieden und auch von diesen unabhängig gedacht werden können. So ist das deutsche Zeichen, welches das Significans Brot und das Significatum "Brot" hat, dadurch nicht exhaustiv charakterisiert. Es ist darüber hinaus ein Substantiv, hat neutrales Genus und kann sowohl als zählbares Individualsubstantiv als auch als Massensubstantiv verwendet werden.

Die mittelalterlichen Grammatiker, die man Modisten nennt, zum Beispiel Thomas von Erfurt (1638) (publiziert ca. 1309; s. Lehmann 2002[T]), behandelten diese Eigenschaft von Sprachzeichen unter dem Thema ‘modi significandi’, das heißt "Weisen des Bezeichnens". Das heißt, das Sprachzeichen bedeutet nicht unmittelbar und ohne weiteres, sondern nur in einer grammatischen Form, einer grammatischen Weise des Bedeutens. Die Modi Significandi sind die sprachliche Form, in der wir die Begriffe zur Verfügung haben; und solange wir in dieser Sprache bleiben, haben wir sie nur so zur Verfügung. Diese grammatischen Eigenschaften weisen jedem Zeichen einen Platz im Sprachsystem und auch in der Nachricht zu. Da sie dem Significatum die spezifische sprachliche Form geben, sind sie von ihm nicht immer leicht zu trennen. So ist die Eigenschaft des Wortes Brot, als Massennomen verwendbar zu sein, zwar eine grammatische Eigenschaft, denn sie bedingt unter anderem Artikellosigkeit. Andererseits hängt sie aber offensichtlich mit der Bedeutung des Wortes zusammen, denn wir können Brot in der Tat als Masse auffassen und es dann durch individuierende Mensurative wie Laib oder Scheibe stückeln.

In der Generativen Transformationsgrammatik der späten sechziger Jahre gab es einen Streit um den Status der syntaktischen Merkmale wie eben ‘zählbar’ oder ‘abstrakt’, der die Frage zum Gegenstand hatte, ob dies rein grammatische oder auch, oder primär, semantische Merkmale seien. Wahrscheinlich sind nicht alle grammatischen Eigenschaften der Wörter in dieser Hinsicht über einen Kamm zu scheren. Hier kommt es lediglich darauf an, daß die Sprachzeichen solche Eigenschaften nur als Mitglieder eines Zeichensystems haben. Auch hierin zeigt sich wieder, daß wir einen verkürzten Zeichenbegriff konstruieren würden, wenn wir ihn nicht auf die Sprache als ganze gründeten.

In der strukturalen Sprachwissenschaft seit de Saussure wurde die pragmatische Relation des Sprachzeichens stark vernachlässigt; und im amerikanischen Strukturalismus wurde zusätzlich die semantische Relation vernachlässigt. Statt dessen stellte man die Relation des Zeichens zu anderen Zeichen in den Vordergrund der Linguistik. De Saussure und besonders L. Hjelmslev gingen sogar so weit zu behaupten, es gebe in der Sprache überhaupt keine positiven Größen, sondern lediglich Relationen und Unterschiede. Die Identität eines Zeichens ist für Saussure sein Wert (valeur), das ist das Gesamt seiner Beziehungen zu den anderen Zeichen. In dieser extremen Weise ist das zwar logisch unmöglich. Denn ich kann zwar x durch seine Relation zu y definieren; aber dann kann ich nicht gleichzeitig y durch seine Relation zu x definieren, ohne zirkulär zu werden. Soviel aber ist richtig, daß an den Zeichen in erster Linie das für das Sprachsystem relevant ist, was distinktiv ist, das heißt, was ihre Stellung und Identität gegenüber anderen Sprachzeichen ausmacht. Wir erinnern uns auch, daß K. Bühler in seinem Organonmodell das Zeichendreieck in einen Kreis eingezeichnet hatte, um das zu veranschaulichen, was er die abstraktive Relevanz des Sprachzeichens nennt: Nicht die physikalischen Eigenschaften, die am Sprachzeichen wahrnehmbar sind, und auch nicht die Vorstellungen, die wir damit verbinden mögen, sind für es konstitutiv, sondern sein Significans und sein Significatum als von allen anderen Significantia und Significata des Systems verschiedene und korrelative Größen.

L. Hjelmslev (1953: 48, 60) wollte, indem er sich auf diese strukturalistischen Grundsätze berief, aus der Zeichentheorie eine formale Disziplin machen. ‘Significans’ und ‘Significatum’ sind für ihn rein formale Begriffe, die mit dem, was wir uns unter ‘Ausdruck’ und ‘Inhalt’ vorstellen, unmittelbar gar nichts zu tun haben. Das Significans ist für ihn nicht ein Lautbild und das Significatum eine mentale Repräsentation, so wie de Saussure sie definiert hatte. Vielmehr hat das Significans, als Einheit der sprachlichen Form, eine Beziehung zum Laut als sprachlicher Substanz; und das Significatum hat, ebenfalls als Einheit der sprachlichen Form, eine Beziehung zum Sinn als sprachlicher Substanz (s. zu Form vs. Substanz in der Sprache).

Wir hatten dagegen schon in Kap. 2.5 gesehen, daß Sprache nicht ein autonomes System ist, sondern nur verstanden werden kann als wesentlich begründet durch gerade das, was Hjemlslev Substanz nennt und nicht zum Untersuchungsgegenstand seiner Sprachwissenschaft rechnet. Hjelmslev steht als ein Reduktionist auf einer Stufe mit den reinen Semantikern und den reinen Pragmatikern, die sich wiederum um die grammatische Struktur nicht kümmern. Es ist bemerkenswert, daß Ch. Morris als Nichtlinguist hier den zusammenfassenden Überblick hatte.

Durch Sprache schaffen wir unbeschränkt interindividuell verfügbare Bedeutungen, das sind Bedeutungen von Zeichen. Das Zeichensystem muß also so aufgebaut sein, daß es die Schaffung beliebiger neuer Zeichen ermöglicht, also der Kreativität (Lehmann 2017) keine Schranken setzt. Wir werden im folgenden sehen, daß aus diesem Erfordernis das folgt, was man seit A. Martinet (1957) die ‘double articulation’, die zweifache Gliederung (auch ‘Dualität’) des Sprachzeichens nennt. Dieser Begriff umfaßt

Es gibt Zeichensysteme, die keine der beiden Gliederungen aufweisen. Dazu gehören die meisten Systeme tierischer Kommunikation, also zum Beispiel die Signale, die Affen oder Hunde ihren Artgenossen geben. Hier übermittelt jedes Signal eine vollständige Nachricht. Ein Schwanzwedeln bedeutet zum Beispiel: "Ich freue mich, dich zu sehen." Ein Zähnefletschen bedeutet: "Komm mir nicht zu nahe!" usw. Jedes dieser Signale ist blockartig unzusammengesetzt. An dem Schwanzwedeln sind weder Bestandteile zu erkennen, die für sich Bedeutung trügen und diese zur Gesamtbedeutung des Signals beitrügen; noch hat es distinktive Eigenschaften, wie etwa Wedeln nach rechts, die es in Opposition zu ähnlichen Signalen wie Wedeln nach links setzten. Die Signale sind also ganzheitlich und global voneinander verschieden.

Wegen des Fehlens der zweiten Gliederung ist die Variation der Formen eines Signals wenig beschränkt. Angenommen, es gibt kein anderes Signal, das in Bewegung (versus unbewegte Stellung) des Schwanzes besteht, dann ist es zur Bedeutungsunterscheidung irrelevant, in welche Richtung, wie oft oder wie stark gewedelt wird. Diese Unterschiede korrelieren allenfalls mit verschiedener Stärke des signalisierten Affektes; das heißt, je mehr sich der Sender freut, desto mehr wedelt er (vgl. unten zur analogen Strukturierung).

Wegen des Fehlens der ersten Gliederung ist es nicht möglich, neue Nachrichten zu übermitteln. Da jedes Signal einer kompletten Nachricht entspricht, sind alle möglichen Nachrichten bereits im Code enthalten (vgl. Jakobson 1970 (L): 705). Der Sender kann zwar zwei Signale miteinander kombinieren, also zum Beispiel den Schwanz senkrecht stellen und die Zähne fletschen und damit erstens ausdrücken: "Ich bin auf dem Posten." und zweitens: "Komm mir nicht zu nahe!" Aber er übermittelt damit keine neuartige Nachricht, sondern lediglich zwei Nachrichten, die im Code vorgesehen sind.

Da die Signale global sind, ist das gesamte Zeichensystem nur sehr schwach strukturiert. Nicht einmal das Ausdrucksmedium ist festgelegt. Eine Nachricht kann durch das visuelle Signal des Zähnefletschens, aber auch durch das akustische Signal des Knurrens übermittelt werden. Mithin sind die Möglichkeiten der Erweiterung des Codes in ihm nicht angelegt. Sollte die Kommunikationsgemeinschaft einmal eine neue Nachricht im Code vorsehen wollen, etwa "Komm ruhig näher", so ist nicht vorhersagbar, wie das zugehörige Signal aussehen wird. Es braucht durchaus keine partielle Ähnlichkeit mit dem Signal "Komm mir nicht zu nahe!" zu haben.

In menschlicher Sprache kommen globale Signale in dieser Form nicht vor. Am nächsten kommen ihnen noch Interjektionen und Ideophone wie au, oh, hui usw., die jedoch, wie zuvor schon angedeutet, an die zweite Gliederung der jeweiligen Sprache mindestens angelehnt, wenn nicht gar ihr unterworfen sind. Auch für diese Partikeln gilt allerdings, daß sie vollständige Nachrichten übermitteln, daß sie nicht zu neuen Nachrichten miteinander kombiniert werden können und daß Variation in ihrem Ausdruck mit Nuancen, insbesondere Stärke, der ausgedrückten Empfindung korreliert. In gewissen Textgattungen, zum Beispiel in Comics, treten solche Zeichen inkl. der erwähnten Varianten bevorzugt auf. Im übrigen aber würde ein solches Zeichensystem für die Zwecke menschlicher Sprachtätigkeit nicht zureichen, weil es keine Kreativität zuläßt.

In allen menschlichen Sprachen gibt es mehrere Tausend Grundbegriffe. Eine Menge von Zeichen ohne zweite Gliederung, das sie alle wiedergeben sollten, würde daran scheitern, daß die Zeichen kein System bilden. Eine so große Zahl von Objekten können wir nur anhand von Merkmalen aufeinander beziehen, durch die sie sich unterscheiden. In der Entwicklung der chinesischen, der sumerischen und aller anderen Schriften ist dieser Schritt zur zweiten Gliederung in distinktive Einheiten vollzogen worden, sobald sie, ebenso wie die gesprochene Sprache, unbeschränkt verwendet wurden. Die chinesische Schrift zum Beispiel hat noch heute Wortzeichen; aber diese sind aus distinktiven Strichen zusammengesetzt. Die meisten sind darüberhinaus komposit, indem sie z.B. aus einem Radikal und einer “phonetischen” Komponente gebildet sind.

Es gibt schließlich Zeichensysteme, die nur die zweite, nicht die erste Gliederung aufweisen. Zur Verständigung auf See war zum Beispiel ein System von Flaggensignalen gebräuchlich, das auf eine kleine Anzahl von verschieden geformten Flaggen zurückgriff, etwa eine runde, eine quadratische und eine dreieckige Flagge. Man hatte dann Signale wie die folgenden:5

| Signal | Bedeutung |

|---|---|

| □▷○ | "Feuer oder Leck. Haben augenblickliche Hilfe nötig." |

| ▷▷□ | "Auf Grund. Haben augenblickliche Hilfe nötig." |

| ○□○ | "Haben Sie Telegramme oder Nachrichten für mich?" |

Diese Signale sind dadurch distinkt, daß sie aus diskreten Einheiten zusammengesetzt sind. Wie in natürlichen Sprachen gibt es Minimalpaare, so daß man durch Substitution einer distinktiven Einheit eine andere Nachricht erhält. Allerdings gibt es keinerlei Entsprechung zwischen Ausdruck und Inhalt. Die Signale, die eine quadratische Flagge enthalten, haben nichts miteinander gemeinsam.

Da die Elemente des Systems durch den Code vorgegeben sind, ist es, anders als bei den bisher besprochenen Systemen, völlig klar, wie weitere in den Code aufzunehmende Signale aufgebaut sein müßten: Sie müßten alle aus runden, quadratischen und dreieckigen Flaggen zusammengesetzt sein. Für die Bildung neuer Signale sind also die Voraussetzungen gegeben und definiert. Wenn wir freilich, wie in natürlichen Sprachen, beliebig viele verschiedene Nachrichten bilden wollen, würden die Signale sehr lang werden. Durch Erweiterung des Inventars der Basiselemente könnte man dieses Problem zwar lindern, aber nicht grundsätzlich beheben. Was aber viel schlimmer ist (s. Bühler 1934:76): Der Sender kann zwar durch neuartige Kombination der Elemente neue Nachrichten nach Belieben bilden, aber er kann nicht damit rechnen, daß der Empfänger ihn versteht. Denn es gibt ja keine regelmäßige Beziehung zwischen Ausdruck und Inhalt. Jede neue Nachricht muß also in den Code aufgenommen und erlernt werden, ehe sie verwendet werden kann. Diese Bedingung ist für menschliche Sprachtätigkeit unannehmbar. Ausnahmen wie das freie Schaffen von neuen Significantia in dadaistischen Gedichten bestätigen die Regel.

Es ist somit bewiesen, daß menschliche Sprachen eine zweifache Gliederung in bedeutungstragende und distinktive Einheiten aufweisen müssen. Die Einheiten der ersten Gliederung sind die minimalen Zeichen, die Morpheme (bzw., in Martinets Terminologie, die Moneme). Diese bestehen aus Significans und Significatum. Das Significans ist deutlich aus distinktiven Einheiten zusammengesetzt, und zwar sogar auf mehreren Gliederungsebenen. Ein Significans besteht aus Silben, eine Silbe aus Segmenten (Phonemen), und ein Segment aus Merkmalen. Die kleinsten distinktiven Einheiten sind also die phonologischen Merkmale, die sich zu Segmenten und Silben gruppieren.

Man kann sich auch das Significatum als aus distinktiven Einheiten, nämlich semantischen Merkmalen, zusammengesetzt denken. In der Tat besteht hier ein gewisser Parallelismus im Aufbau von Significans und Significatum. Das Vorhandensein eines bestimmten Merkmals in einem Segment eines Significans impliziert das Vorhandensein weiterer Merkmale in demselben Segment. Zum Beispiel impliziert nasal in einem deutschen Phonem konsonantisch und okklusiv. Ebenso impliziert das Vorhandensein eines bestimmten Merkmals in einem Significatum das Vorhandensein weiterer Merkmale. Zum Beispiel impliziert verheiratet(x) menschlich(x) und erwachsen(x).6 Wir können auf der Basis dieses Parallelismus einen einheitlichen Begriff von Komplexität auf der Ebene minimaler Sprachzeichen gewinnen: Sowohl die Komplexität eines Significans als auch die eines Significatums wäre bestimmt durch seine Merkmalszusammensetzung einschließlich des implikativen Potentials der beteiligten Merkmale.

Ehe wir der Hypothese von dem Parallelismus oder auch der Isomorphie von Significans und Significatum weiter nachgehen, sollten wir uns die Vorbehalte, die am Anfang des weiteren Gedankengebäudes stehen, vor Augen führen. Die Hypothese scheint vorauszusetzen, daß semantische Merkmale tatsächlich Eigenschaften des Significatums sind in demselben Sinne, wie phonologische Merkmale Eigenschaften des Significans sind. Das gilt aber nur bedingt. Ein phonologisches Merkmal und auch ein Phonem tritt tatsächlich nie isoliert auf. Die distinktiven Einheiten sind keine selbständigen Größen, die quasi erst auf einer höheren Komplexitätsebene zur Bildung von Significantia zusammenträten, sondern sie sind unselbständig, wie eben eine Eigenschaft dem Begriff nach etwas Unselbständiges ist. K. Bühler nennt die Phoneme daher "Lautmale am Zeichen". Ein semantisches Merkmal dagegen kann isoliert, verselbständigt werden. Wir können es mit einem Significans paaren und dann über die Wörter menschlich und erwachsen wie über andere Sprachzeichen verfügen. R. Jakobson sagt dazu:

"Der Grundunterschied zwischen den beiden besteht, von einem linguistischen Standpunkt aus gesehen, darin, daß das signans notwendigerweise wahrnehmbar ist, während das signatum übersetzbar ist." (Jakobson 1961[Z]:274)

Wir stoßen hier auf die Frage, ob die angenommene Gleichförmigkeit von semantischen und phonologischen Merkmalen nicht eher eine Eigenschaft unseres Modells als eine Eigenschaft natürlicher Sprache ist.

Ein zweiter möglicher Einwand wäre der folgende. Wir hatten in Kap. 4.3.3.2 festgestellt, daß semantische Interpretation ein offener Prozeß ist, daß es also für ein gegebenes Zeichen nicht eine abgeschlossene semantische Repräsentation gibt. Entsprechende Zweifel bezüglich phonologischer Repräsentationen sind aber bisher niemandem gekommen; wir rechnen gewöhnlich mit der Möglichkeit vollständiger phonologischer Repräsentationen. Dieser Einwand ist jedoch vielleicht zu entkräften. Denn die semantische Interpretation ist offen, weil sie immer weitere Assoziationen und Inferenzen zuläßt. Aber auch zwischen phonologischen Merkmalen bestehen, wie gesagt, implikative Beziehungen. Wenn ich zum Beispiel einem Englischsprecher das Lautgebilde [s▨rowm], mit Rauschen nach dem [s], als mögliches englisches Wort vorführe, wird er – wegen der Gesetze der englischen Phonotaktik – entweder /strowm/ oder /skrowm/ oder /sprowm/ hören. Er vervollständigt also die phonologische Repräsentation aufgrund von Implikationen. Dieser Prozeß funktioniert ähnlich wie bei der semantischen Interpretation; und es wäre lediglich zu fragen, ob im Falle der phonologischen Repräsentation nicht doch ein Ende erreicht wird.

L. Hjelmslev und eine Reihe anderer Strukturalisten haben sich durch solche Bedenken nicht davon abhalten lassen, das Significans und das Significatum für parallel strukturiert zu halten. Hjelmslev führte folgende Terminologie ein: Die erste Gliederung liefert uns Plereme, das heißt (bedeutungs-)volle Elemente; die zweite Gliederung liefert uns Keneme, das heißt leere Elemente, und zwar sowohl auf der Seite des Significans als auch auf der Seite des Significatums. Alternativ verwendete er auch die Termini Zeichen und Figuren (Hjelmslev 1953, ch. 12).

Nun liefert uns ja die erste Gliederung nicht lediglich Significantia und Significata, sondern Paare von einem Significans und einem Significatum, die aufeinander bezogen sind. Die hier vorausgesetzte theoretische Basis läßt daher die Frage zu, ob innerhalb eines Zeichens nicht auch eine Paarung eines einzelnen semantischen mit einem einzelnen phonologischen Merkmal möglich ist. Dies scheint tatsächlich vorzuliegen in dem, was wir Onomatopöie und Lautsymbolik nennen. Denn offenbar sind es gerade bestimmte Merkmale des Begriffs "zischen" und bestimmte Merkmale des Lautbildes zischen, die uns ähnlich vorkommen, nicht jedoch notwendigerweise das Significans und das Significatum als ganze. Dasselbe finden wir in der Lautsymbolik. Im Italienischen zum Beispiel haben wir das Augmentativsuffix -one und das Deminutivsuffix -ino. Was an ihnen lautsymbolisch wirkt, ist nicht das Significans als ganzes, sondern bestimmte Merkmale der Vokale /o/ und /i/. Und sie beziehen sich wiederum nicht auf die gesamte Bedeutung der beiden Suffixe, zum Beispiel nicht die Konnotation der Häßlichkeit in -one oder die Konnotation der Ärmlichkeit in -ino, sondern lediglich auf die semantischen Merkmale groß versus klein.

Hier drängt sich natürlich sofort die Frage auf, warum nicht das gesamte Zeichensystem so strukturiert ist. Warum entspricht nicht jedem semantischen Merkmal genau ein phonologisches Merkmal, so daß jedes Significans genau aus den phonologischen Merkmalen zusammengesetzt wäre, die den semantischen Merkmalen seines Significatums entsprechen (vgl. Lyons 1977:74f)? Für die menschliche Sprache ist ein solches semiotisches Prinzip aus mehreren Gründen, deren jeder für sich hinreicht, ausgeschlossen:

Die Einzelentsprechungen zwischen einem phonologischen Merkmal und einem semantischen Merkmal, die es tatsächlich gibt, haben jedoch zeichenhaften Charakter. Es lohnt daher die Frage, ob es eine scharfe Trennlinie zwischen Zeichen und Figuren (Merkmalen) gibt. Gegen eine solche Trennlinie sprechen drei Arten von Evidenz:

Wir betrachten diese drei Arten von Evidenz nacheinander.

1. Bereits de Saussure hatte in seinem Kapitel über völlige und relative Arbitrarietät darauf hingewiesen, daß gelegentlich eine Menge von Morphemen eine phonologische und eine semantische Gemeinsamkeit teilt. Der bekannteste Fall aus dem Deutschen sind die Wörter

Knäuel, Knauf, Knebel, Knicker, Knie, Knöchel, Knödel, Knolle, Knopf, Knorpel, Knorren, Knospe, Knoten, Knubbel, knüllen,

die alle mit /kn/ anfangen und an etwas Rundes, Knubbeliges denken lassen. Wir haben hier eine Zuordnung eines Teils eines Significans zu einem Teil eines Significatums unterhalb der Morphemebene zu konstatieren. Die Zuordnung betrifft die meisten mit /kn/ anlautenden deutschen Morpheme,7 bildet also eine bemerkenswerte Subregularität.

Ein anderer Typ von submorphemischer Einheit ist von Morphemgrenzen umgeben. So haben wir etwa in Ehrendoktor ein Kompositionsfugen-n, das offensichtlich mit dem an Ehre möglichen Pluralsuffix -n nichts zu tun hat. Und in Revolutionsetüde haben wir ein Kompositionsfugen-s, das sogar in der gesamten Flexion von Revolution nicht vorkommt. Die beiden treten auch durchaus nicht in allen Komposita auf, zum Beispiel nicht in Fensterrahmen. Man kann also für sie keinen Morphemstatus geltend machen in dem Sinne, daß sie Varianten von Flexionssuffixen wären oder die Komposition signalisierten. Andererseits sind sie auch nicht phonologisch bedingt, denn neben Revolutionsetüde haben wir Wohnetage und neben Ehrendoktor Wendekanzler. Man kann also auch keinen rein phonologischen Status geltend machen. Solche submorphemischen Einheiten stehen offenbar zwischen Zeichen und bloß distinktiven Einheiten.

2. Als zweiten Typ von Evidenz gegen eine kategorische Trennung von Zeichen und Figuren betrachten wir die Beschränkungen über die phonologische Zusammensetzung von Significantia, die zu Significata einer bestimmten Klasse gehören. R. Jakobson führt folgendes Beispiel an:

"Of Russian radicals only the pronominal radicals can /110/ consist of one single consonant... . In this respect they resemble inflectional suffixes, which also can consist of one consonant. The pronominal roots differ from all other roots by the fact that their meaning is not lexical but grammatical. In other words, the affinity of these two categories also in the semantic aspect is beyond doubt." (Jakobson 1949: 109f.)Als weiteres Beispiel sei erwähnt, daß im Haussa alle Substantive auf langen Vokal enden, daß also die phonologische Eigenschaft ‘auslautender Langvokal’ mit der grammatischen Eigenschaft ‘Substantiv’ korreliert.

3. Gegen eine scharfe Trennlinie zwischen Zeichen und Figuren spricht drittens das onomatopoetische und lautsymbolische Potential der phonologischen Einheiten, das jederzeit auch in Morphemen virulent werden kann, in denen man es nicht vermutete. Ich kann zum Beispiel ad hoc und mit Erfolg das lautsymbolische Potential von /o/ versus /y/ ausnutzen und emphatisch ein großes Tor einer kleinen Tür gegenüberstellen.

Die drei angeführten Argumente sprechen dafür, daß es bei aller prinzipiellen Klarheit des Unterschieds zwischen bedeutungstragenden und distinktiven Einheiten doch einen Übergang zwischen den beiden Kategorien gibt. Wenn wir diese Erkenntnis zu ihrem Extrem treiben, können wir sagen, daß das Significans eines Sprachzeichens sich von einem bloßen Phonem nicht dadurch unterscheidet, daß es, anders als das Phonem, ein Significatum hat, sondern dadurch, daß sein Significatum eine positive semantische Größe ist, die beim Übergang zum Phonem auf die bloße Bedeutung der Andersheit (s. Andersen 1979) reduziert wird.

Die Geschichte der Zeichentheorie in Europa beginnt mit Platons Dialog Kratylos. Dieser entwirft allerdings nicht eine umfassende Zeichentheorie, sondern widmet sich ausschließlich der - freilich bedeutsamen - Einzelfrage, ob die Zuordnung zwischen Name und Ding durch Natur gegeben oder durch Konvention gesetzt ist; das heißt, er widmet sich der Problematik, die im 20. Jahrhundert, mit der am Ende von Kap. 6.3.4 kritisierten Ungenauigkeit, ‘Arbitrarietät des Sprachzeichens’ genannt worden ist. Vom Standpunkt der antiken Philosophie betrachtet war dies freilich nur eine Anwendung einer viel allgemeineren Frage, die vor allem in Recht und Politik brisant war, auf ein neues Gebiet, die Sprache. Die Alternative lautete, ob gewisse in der Gesellschaft vorgefundenen Sachverhalte phúsei oder thései bzw. phúsei oder nómōi, also von Natur aus oder durch Setzung bzw. Gesetz, so seien, wie sie sind. Die offensichtlichen Implikationen der Alternative auf den Gebieten des Rechts und der Politik können wir hier übergehen. Die wesentlichen Implikationen im Falle der Sprachzeichen waren erkenntnistheoretischer Art (vgl. Arens 1969: 7). Wenn der Name der Sache von Natur aus zukam, dann spiegelte er ihr Wesen wider; und dann konnte man durch die Untersuchung des Wortes zur Erkenntnis der Sache kommen; andernfalls aber nicht. Da es damals keine Sprachwissenschaft gab, war Platon nicht in der Lage, die Frage empirisch anzugehen, entschied sich aber doch für ein ‘sowohl - als auch’, das auch nach heutigem Forschungsstand akzeptabel wäre, wenn seine Gründe, vor allem seine hanebüchenen Etymologien, nicht im wesentlichen unwissenschaftlich wären.

Wir haben inzwischen gesehen, daß die weitere Forschung, und zwar bereits die Stoiker, präzisiert haben, daß man zwischen der Beziehung von Significans zu Significatum und der vom Significatum zum Denotatum unterscheiden muß. Von der Beziehung des Significatums zum Denotatum haben wir im Kapitel über die Rahmenbedingungen der Sprache gesprochen. Die Frage ist da, ob die Einteilungen und Kategorisierungen, die die Bedeutungsstruktur unserer Sprache in der Wirklichkeit vornimmt, gesetzmäßig durch die Struktur der Realität oder unseres Erkenntnisapparats vorgegeben oder ob sie willkürlich sind. Wir haben die diffizilen Erwägungen, die an diese Frage herangetragen werden müssen, schon erwähnt, und wollen sie nicht hier, sondern im Kapitel über Sprache und Denken fortführen.

F. de Saussure hat die alte Streitfrage auf die Verbindung von Significans und Significatum bezogen und kategorisch zugunsten von Konvention entschieden. Ich habe schon zugestanden, daß tatsächlich alle Sprachzeichen auf Konvention beruhen, was aber nicht hindert, daß daneben noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Saussure ging weiter und behauptete, die Verbindung zwischen Significans und Significatum sei willkürlich, arbiträr. Dieses Dogma ist in der Folge Gegenstand vehementer Auseinandersetzungen gewesen. Sehen wir nun, was diese Debatte ergeben hat (vgl. Lehmann 1974).

Wir hatten zuvor gesehen, daß die Konventionalität der Zuordnung von Significans und Significatum, gegenüber einer durch deren Natur motivierten Zuordnung, durch die zweite Gliederung der Sprache garantiert wird. Wir können weiter präzisieren, daß eine gesetzmäßige Abbildung von Significata auf Significantia auch dadurch eingeschränkt wird, daß die Einheiten der zweiten Gliederung - auf der Ebene des Sprachsystems - diskret sind. Das heißt, es sind Einheiten, über die Ja/Nein-Entscheidungen getroffen werden können, die also entweder vorhanden oder nicht vorhanden sind und nicht etwa in einem bestimmten Grade vorhanden sind. Das gilt jedenfalls ganz überwiegend für das Zeichensystem Sprache. Das Gegenteil wäre eine analoge Strukturierung der sprachlichen Zeichen, also eine Strukturierung, wo einem Mehr, einem höheren oder stärkeren Grad einer Bedeutungseigenschaft ein Mehr in einer Ausdruckseigenschaft entspräche.

Wir hatten einige Beispiele analoger Strukturierung von Sprachzeichen gesehen. Interjektionen wie au und oh werden desto lauter und gedehnter artikuliert, je stärker der ausgedrückte Affekt ist. Ähnliches gilt für Ideophone wie zack (vg. Kap. 6.5.1.1). Die lautsymbolische Assoziation geschlossener Vokale mit `klein' und offener Vokale mit `groß' beruht darauf, daß der Parameter der Offenheit versus Geschlossenheit von Vokalen eigentlich ein kontinuierlicher ist und die abnehmende Schallfülle der Vokale betrifft. Da die analoge Beziehung zwischen Ausdrucks- und Inhaltseigenschaften eine Ähnlichkeitsbeziehung ist, wäre hier alles, was wir in Kap. 6.3.4 über die Rolle der Ikonizität in der Sprache gesagt haben, noch einmal anzuführen. Als weitere Beispiele analoger Strukturierung können wir den emphatischen Akzent auf dem, was dem Sprecher besonders wichtig ist, die Dehnung eines Worts (das ging soo laangsaam) als Ausdruck für die Dauer und die Wiederholung eines Wortes (er lief und lief und lief) als Ausdruck der Wiederholung oder Dauer hinzufügen.

An die Feststellung, daß wir in natürlichen Sprachen sowohl diskrete als auch analoge Strukturierung finden, sind weitreichende Spekulationen geknüpft worden (vgl. Watzlawick et al. 1969: 61-68). Wir sahen bei der Besprechung des Ikons, daß es, soweit es nicht auf Konvention beruht, allein aufgrund der involvierten Ähnlichkeitsbeziehung verstanden werden kann. In demselben Sinne kann analoge Strukturierung von allen Menschen, unabhängig vom System ihrer jeweiligen Muttersprache, erkannt werden. Ausdrucksmittel wie die zuletzt genannten sind tatsächlich in den Sprachen der Welt sehr verbreitet. Hier schließt sich daher die Hypothese an, daß der Gegensatz zwischen dem Universalen und dem Sprachspezifischen assoziiert ist mit dem Gegensatz zwischen analoger versus diskreter Strukturierung. Zum Beispiel finden wir in zahlreichen Sprachen Sätze wie

Die Firma Schulze, der Prokurist hat eben angerufen,

die eine Exposition-Eventum-Struktur haben. Diese Konstruktionen sind in einigen Sprachen, wie im Chinesischen und Japanischen, durch die Grammatik sanktioniert, in anderen wie dem Deutschen nicht. Während im Japanischen und Chinesischen die Konvention zu Hilfe kommt, werden sie im Deutschen hauptsächlich aufgrund ihrer analogen Struktur verstanden: Die Reihenfolge von Exposition und Eventum im Significans ist analog der gedanklichen Reihenfolge, in der man vom Rahmen oder Anknüpfungspunkt übergeht zu einem Gegenstand, der mit Bezug auf diesen Rahmen oder Anknüpfungspunkt identifiziert wird, in der man also die Referenz schrittweise einengt.

Die Hypothese, daß analoge oder, wie wir auch sagen können, ikonische Kommunikation eine Art universale Basis aller Kommunikation abgibt, findet sich auch bestätigt, wenn Menschen, die sich sprachlich nicht verstehen, zu kommunizieren versuchen. Sie nehmen dann Zuflucht zu pantomimischen Gesten, die ja ikonische Zeichen sind und daher überall verstanden werden.

Wir hatten früher gesagt, alle Sprachzeichen beruhten auf Konvention. Andererseits haben wir später gesagt, daß Sprache ständig geschaffen wird und daß das Sprachsystem so beschaffen sein muß, daß es Kreativität zuläßt. Hier scheint ein Widerspruch zu bestehen, da Konvention und Kreativität unverträglich scheinen. Ferner ist klar, daß die Verständigung gewährleistet ist, soweit die Sprachtätigkeit konventionell ist, während zunächst nicht klar ist, wie die Verständigung gewährleistet werden kann, soweit die Sprachtätigkeit kreativ ist. Hier kann man wieder die Hypothese von der diskreten und analogen Strukturierung ins Spiel bringen und sagen, daß wir da, wo wir die Basis der einzelsprachlichen Konvention in kreativer Weise verlassen, uns immer noch auf der universalen Basis der Ikonizität bewegen. Die stete Neuschaffung des Sprachsystems würde danach wesentlich so vor sich gehen, daß wir ikonische Strukturen neuschaffen und diese schrittweise konventionalisieren.

Man kann die Spekulation, die in diesem Bereich durchaus anregend und vielleicht auch heuristisch wertvoll ist, noch weiter treiben. Watzlawick et al. (loc. cit.) haben die diskrete versus analoge Strukturierung sprachlicher Zeichen verglichen mit der digitalen versus analogen Kommunikation, wie sie in der Informationstheorie definiert ist.

Den hier gemeinten Unterschied illustriert wohl am klarsten die Schallplatte. Bei der Rillenschallplatte besteht eine Ähnlichkeitsbeziehung zwischen der Form der Rille, zum Beispiel ihrer Breite, und den akustischen Eigenschaften des gespeicherten Klangs, zum Beispiel seiner Amplitude. Hier haben wir daher analoge Kommunikation. Auf der CD (Laserplatte) sind die akustischen Eigenschaften des Klangs in eine Folge von elementaren Signalen zerlegt und als Ja/Nein-Entscheidungen (Bits) kodiert. Hier haben wir mithin keine analoge, sondern digitale Kommunikation.

Auch die Entwicklung elektronischer Rechner ging von analoger zu digitaler Kommunikation. Watzlawick et al. setzen daher die folgenden Gegensätze parallel: ‘analog versus digital’, ‘anschaulich versus logisch’, ‘archaisch versus jung’ und schließlich sogar, bezogen auf die beiden Grundfunktionen menschlicher Sprache,‘ sozial versus epistemisch’. Wir können, indem wir das im dritten Kapitel über Lateralisierung Gesagte aufgreifen, auch noch das Paar ‘rechts versus links’ hinzufügen. Ich belasse es bei dieser Serie von Assoziationen und kehre nunmehr zum Hauptthema dieses Kapitels, der Einschränkung der Arbitrarietät im Sprachzeichen durch Isomorphie von Significans und Significatum, zurück.

Auch in beliebig komplexen Zeichen beruht die Zuordnung von Significans und Significatum auf Konvention. Zum Beispiel ist das Significans des Satzes Kinder spielen konventionell in dem Sinne, daß es auch Children play heißen könnte. Allerdings ist die Zuordnung von Significans und Significatum innerhalb des Sprachsystems nicht arbiträr insofern, als ja das komplexe Zeichen im Sinne der ersten Gliederung nach Regeln aus Zeichen zusammengesetzt ist. Das Significatum des Satzes ist zusammengesetzt aus den Teilbedeutungen "Kind", "Mehrzahl" und "spielen", die in gewissen Relationen zueinander stehen. Und entsprechend ist das Significans des Satzes zusammengesetzt aus den Teilsignificantia Kind, -er, spiel- und -en, in einer gewissen Reihenfolge und Kohäsion. Das komplexe Zeichen ist also nicht arbiträr, sondern motiviert in bezug auf die Zeichen, aus denen es zusammengesetzt ist. Es ist, wie de Saussure (1916: 181-184) sagt, relativ motiviert. Der Begriff der relativen Motivierung besagt eigentlich nicht viel mehr als der der ersten Gliederung des Sprachzeichens. Denn diese Gliederung des Zeichens in kleinere und kleinste bedeutungstragende Einheiten ist ja nur dann überhaupt als solche erkennbar, wenn die konstitutiven Einzelzeichen in einer regelmäßigen Weise zur Bildung des Gesamtzeichens beitragen. Das heißt, die erste Gliederung wäre nicht als solche erkennbar, wenn das Significans eines komplexen Zeichens eine bunt zusammengewürfelte Reihe von Teilsignificantia wäre, gleich ob sich deren Significata in dem Gesamtsignificatum wiederfänden oder nicht.

Ausnahmen zu dieser Regel finden sich im Bereich der Lexikalisierung und Idiomatisierung. Komposita wie Haustür und Schreibtisch und Ableitungen wie Bäcker und Verunsicherung sind relativ motiviert, insofern die Bedeutung der beiden Komposita in regelmäßiger Weise auf die Bedeutungen von Haus, Tür, schreib- und Tisch bezogen ist und die Bedeutung der Ableitungen in regelmäßiger Weise aus den Bedeutungen von back-, sicher sowie der Derivationsaffixe gewonnen werden kann. Allerdings ist bereits in diesen Beispielen, wie überhaupt in allen Wortbildungen, die Regelmäßigkeit nicht vollkommen. Denn wie der Vergleich mit Heulboje zeigt, könnte ein Schreibtisch auch ein Tisch sein, der schreibt. Und ebenso ergibt der Vergleich mit Kocher, daß ein Bäcker auch ein Gerät zum backen sein könnte. Dennoch bezeichnen wir diese Wortbildungen als relativ motiviert. Daneben stehen zusammengesetzte Wörter wie Weberknecht, das eine Art Insekten bezeichnet, deren bekannteste Vertreter die Schneider sind. Die Schneider hinwiederum sind ebensowenig Handwerksleute wie die Weberknechte, sondern eben Insekten. Hier liegt genau das vor, was ich oben zurückgewiesen hatte, nämlich daß das Significans eines Zeichens aus Einzelsignificantia zusammengesetzt ist, deren zugehörige Significata sich im Gesamtsignificatum des Zeichens nicht wiederfinden. Dasselbe geschieht in idiomatischen Wendungen des Typs jemanden auf den Schlips treten oder jemanden in die Pfanne hauen.

Lexikalisierung ist ein Vorgang, in dem die Zuordnung von Significans und Significatum eines komplexen Zeichens den Regeln des Systems entzogen und also unregelmäßig wird, so daß das Zeichen als ganzes ins Lexikon aufgenommen wird (s. Lehmann 2002[N]). Wir finden nichts dabei, auf die Endprodukte dieses Prozesses in Form von morphologisch unanalysierbaren Zeichen zu stoßen. Zum Beispiel hatten unsere althochdeutschen Vorfahren die Komposita junc-herro "Jungherr" und heri-zoho "Heerführer" gebildet. Sie wären vermutlich bestürzt zu sehen, was bei uns daraus geworden ist, während wir nichts dabei finden, daß die Wörter Junker und Herzog unmotiviert sind. Bemerkenswert finden wir dagegen Fälle wie Weberknecht und auf den Schlips treten, weil ihr Significans den Anschein erweckt, als sei es motiviert, während ihr Significatum dem widerspricht. In der Lexikalisierung wird die Beziehung zwischen Significans und Significatum unregelmäßig. Es gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wie dies geschehen kann. Daß das Significans eines Zeichens nach den Regeln des Systems zusammengesetzt ist, das Significatum jedoch nicht entsprechend, ist einer der möglichen Fälle. Lexikalisierung ist ein notwendiger Aspekt aller Sprachtätigkeit, denn wir brauchen ständig andere Begriffe, viele davon häufig genug, um sie nicht jedesmal durch Periphrase regelmäßig zu bilden. Gleichzeitig sehen wir, daß die Verunregelmäßigung, die die Lexikalisierung mit sich bringt, nicht die ganze Sprache beherrschen kann, weil dann tatsächlich, wie oben gesagt, die erste Gliederung abhanden käme.

Damit kommen wir zurück zur relativen Motiviertheit zusammengesetzter Zeichen. Sie überwiegt in der Sprache bei weitem die Ausnahmen der eben illustrierten Art und dringt sogar, wie wir am Beispiel der mit /kn/ anlautenden deutschen Wörter sahen, bis in die submorphemische Ebene vor. Der Hörer muß sich darauf verlassen können, daß die weitaus größte Zahl der zusammengesetzten Zeichen relativ motiviert ist; denn sonst könnte er die Rede nicht verstehen. Ganz ebenso verläßt sich der Linguist darauf, denn sonst könnte er keine Analyse machen. Die strukturale Linguistik hat hieraus den heuristischen Grundsatz abgeleitet:

‘gleicher Ausdruck - gleiche Bedeutung; verschiedener Ausdruck -verschiedene Bedeutung’.

Dieser Grundsatz wurde zum Beispiel in der Auseinandersetzung des traditionellen Strukturalismus mit der Generativen Transformationsgrammatik in den 60er Jahren wirksam, da diese versuchte, verschiedene syntaktische Strukturen auf identische Tiefenstrukturen zurückzuführen und ihnen somit identische Bedeutungen zuzuschreiben; so etwa bei aktivischen und passivischen Sätzen, oder Relativsätzen und Adjektiven als Attribut. Dagegen schrieb D. Bolinger:

"A difference in syntacic form always spells a difference in meaning. A language that permitted syntactic divergences to be systematically redundant would represent a strange kind of economy." (Bolinger 1968: 127)

Eine der Konsequenzen dieses Grundsatzes ist die folgende: Wenn zwei Zeichen sich dadurch voneinander unterscheiden, daß das Significatum des ersten das Significatum des zweiten und einen zusätzlichen Bedeutungsbestandteil enthält, so erwarten wir als den Normalfall, daß auch das Significans des ersten das Significans des zweiten und einen zusätzlichen Bestandteil enthalten wird. Allgemeiner ausgedrückt: Wir erwarten eine Entsprechung in der Komplexität von Significans und Significatum. Klare Beispiele finden wir in der Flexionsmorphologie. S. Schane hat eine Markiertheitsanalyse der Kategorien Genus und Numerus am französischen Adjektiv vorgenommen (Näheres zur Markiertheitstheorie in Kap. 14). Danach ist das Paradigma wie folgt zu analysieren:

| Ausdruck | Bedeutung | Ausdruck | Bedeutung |

| /pətit/ | "klein" | /pətit+ə/ | "klein + fem." |

| /pətit+z/ | "klein + pl." | /pətit+ə+z/ | "klein + fem. + pl." |

Diese Darstellung macht den wesentlichen Parallelismus zwischen Ausdruck und Inhalt der morphologischen Formen des Kategoriensystems sichtbar. Die Form /pətit+ə+z/, zum Beispiel, ist im Ausdruck komplexer als einerseits die Form /pətit+ə/, gegenüber der sie inhaltlich um die Komponente "pl." komplexer ist, und als andererseits die Form /pətit+z/, gegenüber der sie inhaltlich um die Komponente "fem." komplexer ist. Solche Verhältnisse treffen wir gewöhnlich in Sprachen mit agglutinierender Morphologie an.

Ein zweites Beispiel betrifft die Steigerungsformen des Adjektivs. In den indogermanischen Sprachen, zum Beispiel im Lateinischen, hat das Paradigma die folgende Form:

Hier ist vom Positiv über den Komparativ zum Superlativ ein Komplexitätszuwachs im Significans zu verzeichnen. Man wird hier (mit Jakobson 1965: 352) eine Entsprechung zum Komplexitätszuwachs im Significatum sehen: Zusätzlich zum Positiv enthielte der Komparativ den Bezug auf ein Vergleichsobjekt und der Superlativ darüber hinaus den Bezug auf sämtliche relevanten Vergleichsobjekte. Es ist freilich auch die gegenteilige Auffassung vertreten worden. Relative Adjektive wie `hoch' enthalten, gemäß einer schon von E. Sapir vorgebrachten Hypothese, im Positiv implizit den Bezug auf eine Norm, so daß also altus als "höher als die Norm" zu verstehen ist. Die Bedeutung von altus würde mithin die von altior inkludieren, also komplexer als diese sein. Die Ausdruckskomplexität und Bedeutungskomplexität von Positiv und Komparativ wären also einander entgegengesetzt.alt-us "hoch", alt-ior "höher", alt-issimus "höchster".

Die Steigerungsformen weisen im Ausdruck das illustrierte Verhältnis nicht nur bei einigen, sondern bei allen lateinischen Adjektiven auf, und sie weisen ein entsprechendes Verhältnis nicht nur im Lateinischen, sondern in vielen Sprachen auf. Das macht die Position, wonach hier die relative Motivation außer Kraft gesetzt ist, sehr unwahrscheinlich. Methodisch vorsichtiger wäre es sicher, eine semantische Analyse zu suchen, nach der die Bedeutungskomplexität die Ausdruckskomplexität spiegelt. In anderen Fällen ist das, was R. Jakobson (1939) Nullzeichen genannt hat, jedoch zuzulassen. Zum Beispiel hat die erste Deklination der femininen Substantive im Russischen für alle Formen ein Suffix außer für den Genitiv Plural. Im Sinne der Markiertheitstheorie wäre eher das Umgekehrte zu erwarten. Hier hat man zu akzeptieren, daß ein Significatum vorhanden ist, ohne daß ein Significans dafür da wäre. Gleichzeitig erweist sich dieser Fall deutlich als Ausnahme. Er hat weder in den anderen russischen Deklinationen noch in anderen Sprachen eine Parallele. Für zusammengesetzte Zeichen ist also die Regel: Je komplexer das Significans, desto komplexer das Significatum, und umgekehrt.

Man kann nun fragen, ob dieselbe Entsprechung auch für einfache Zeichen, Morpheme, gilt. Betrachten wir als Beispiel die antonymen Adjektive. In den meisten Paaren herrscht ein semantisches Ungleichgewicht derart, daß das Mitglied, welches den positiven Pol bezeichnet, zum Beispiel gut, gleichzeitig als neutraler Terminus zur Bezeichnung der ganzen Skala dient, zum Beispiel in Güte, während das andere Mitglied, hier schlecht, stets nur den negativen Pol bezeichnet. Dieses Mitglied hat also eine beschränktere, spezifischere Bedeutung, mithin eine größere Intension. Ich hatte in Kap. 6.5.2 gesagt, daß wir einen linguistisch begründeten Komplexitätsbegriff für sprachliche Zeichen gewinnen können, wenn wir ihn auf die Anzahl und das implikative Potential der konstitutiven Merkmale beziehen. Demnach ist die semantische Komplexität eines Zeichens desto größer, je größer seine Intension ist. In den antonymen Paaren ist also die semantische Komplexität des negativen Mitglieds größer als die des neutralen Mitglieds.

Wenn antonyme Adjektive abgeleitet, also morphologisch komplex sind, zeigt sich sofort die hier angenommene Entsprechung von Ausdrucks- und Inhaltskomplexität. So haben wir zum Beispiel gut und ungut, aber nicht schlecht und unschlecht; und wiederum schön und unschön, aber nicht häßlich und unhäßlich. Das negative Mitglied ungut ist im Ausdruck deutlich komplexer als das neutrale gut. Dasselbe Verhältnis finden wir nun in den Paaren, die nicht in einem gegenseitigen Ableitungsverhältnis stehen. Fast immer ist die phonologische Komplexität des negativen Glieds größer als die des neutralen; vgl.:

gut - schlecht, schön - häßlich, hoch - niedrig, viel - wenig usw.

Es gibt nur wenige klare Ausnahmen wie

warm - kalt, fleißig - faul.

Hier haben wir also eine ganze lexikalische Klasse, für die die Entsprechung von Ausdrucks- und Inhaltskomplexität überwiegend gilt.

Bei der Frage, wie allgemein ein solches Prinzip im Lexikon einer Sprache herrscht, stoßen wir auf sprachstatistische Untersuchungen. Wir können annehmen, daß Wortfrequenzmessungen, wenn statistisch verallgemeinert, die Wahrscheinlichkeit der Wörter feststellen. Nun ist der negative Logarithmus der Wahrscheinlichkeit eines Signals sein Informationswert, wie er in den Informationswissenschaften definiert wird. Dieser Informationswert läßt sich zur semantischen Komplexität in Beziehung setzen. Denn wir können die Menge und das implikative Potential der semantischen Merkmale eines Morphems auffassen als eine Menge von Ja/Nein-Entscheidungen und auf diese die Bits des Informationswertes beziehen. Nun haben sprachstatistische Untersuchungen, zum Beispiel von G.K. Zipf (1935), erbracht, daß Wörter desto kürzer sind, je häufiger sie vorkommen. Wir können annehmen, daß die "Länge" eines Wortes im allgemeinen der Komplexität seines Significans im früher explizierten Sinne entsprechen wird. Wegen der umgekehrten Beziehung der Häufigkeit zur semantischen Komplexität ist das Ergebnis solcher statistischen Untersuchungen also, daß ein Wort (gleich ob monomorphematisch oder morphologisch komplex) durchschnittlich phonologisch desto komplexer ist, je komplexer es semantisch ist.

Anschauungsmaterial für diese Hypothese finden wir zum Beispiel, wenn wir lexikalische und grammatische Morpheme vergleichen. Wir halten fest, daß die semantische Komplexität unmittelbar nicht auf die Anwendungsvielfalt, sondern im Gegenteil auf die Intension eines Morphems bezogen ist. Dann ist es klar, daß lexikalische Morpheme im allgemeinen semantisch komplexer sind als grammatische. Zum Beispiel ist das Verb besitzen semantisch komplexer als das Verb haben, weil es zusätzliche Bedeutungsmerkmale wie dauernde Verfügung und ähnliche aufweist. Gleichzeitig liegt es auf der Hand, daß lexikalische Morpheme i.a. phonologisch komplexer sind als grammatische. Das gilt zum Beispiel auch für besitzen versus haben. Ein eindrucksvolles Beispiel bieten die monophonematischen Wörter des Französischen. Läßt man Ausrufe sowie diejenigen Wörter, die sich in der Liaison als bisegmental erweisen - darunter alle Nasalvokale - beiseite, so sind es die folgenden:

| /i/ | y "da" |

| /y/ | eu "gehabt" und andere Formen von "haben" |

| /e/ | et "und", ai "habe" und andere Formen von "haben" |

| /ø/ | eux "sie" |

| /ɛ/ | es "bist", ais "Fachwerkbalken", haie "Hacke" |

| /a/ | a "hat", à "zu" |

| /o/ | au "zum", eau "Wasser" |

| /u/ | ou "oder", où "wo", août "August", houe "Hacke", "Ankerwinde", houx "Stechpalme" |

Im gesamten Morphemikon der französischen Sprache nehmen die grammatischen Formative sicherlich nur einen verschwindend kleinen Teil ein. Unter den monophonematischen Morphemen aber sind zwei Drittel grammatische Formative (und dieses Verhältnis würde sich kaum ändern, nähme man die Nasalvokale hinzu). Diese geringe Vertretung der lexikalischen Morpheme unter den kürzesten Wörtern der Sprache bestätigt das allgemeine Gesetz der parallelen Komplexität von Ausdruck und Inhalt.

Hinter dieser Feststellung allgemeiner Tendenzen verbergen sich eine Fülle von Detailproblemen, auf die wir jetzt nicht eingehen. Die gesamte Evidenz, die wir in diesem Kapitel zum Thema Arbitrarietät versus Motivation des Sprachzeichens angehäuft haben, läßt jedenfalls nur eine Schlußfolgerung zu: Die Assoziation eines Significans mit einem Significatum beruht zwar auf einer Konvention der jeweiligen Sprachgemeinschaft; aber sie ist nicht völlig beliebig. Für zusammengesetzte Zeichen gilt ganz allgemein der Grundsatz der relativen Motivation; und dieser gilt zum Teil sogar für unzusammengesetzte Zeichen. Der Grundsatz der parallelen Komplexität von Ausdruck und Inhalt ist ein wesentliches Korollar des ersten Grundsatzes. Er gilt ebenfalls allgemein für zusammengesetzte Zeichen und darüber hinaus überwiegend auch für Morpheme. Die Assoziation von Ausdruck und Inhalt in Morphemen ist darüber hinaus zahlreichen Beschränkungen unterworfen, die in das Gebiet der Onomatopöie, Lautsymbolik und Morphophonologie fallen.

1 Begriffe freilich kann man in jeder Sprache produktiv bilden, auch ohne daß man dedizierte Zeichen dafür hat.

2 Die in dem Schaubild auch vorkommenden Ausdrücke referent und reference werden freilich in der Linguistik anders verwendet.

3 Dem (bereits von Peirce eingeführten) englischen Terminus interpretant liegt das lateinische Wort interpretans (Genus neutrum) zugrunde. Wenn man ihn auf Deutsch mit Interpretant wiedergäbe, hätte das Wort unweigerlich Genus maskulinum und würde als synonym mit Interpret verstanden.

4 Morris' 'Syntaktik' wird auch nicht selten 'Syntax' genannt, was auf dem nämlichen Mißverständnis beruht.

5 Ein ähnliches Beispiel ist das Morsealphabet: Die Kombinationen aus langen und kurzen Tönen verhalten sich zu den Buchstaben, die sie bedeuten, wie die Kombinationen aus verschiedenen Flaggen zu den Nachrichten, die sie bedeuten. Der Fall des Morsealphabets ist freilich komplizierter, weil die bezeichneten Buchstaben ihrerseits wieder eine distinktive Funktion in einem anderen Zeichensystem haben.

6 Selbstverständlich könnte man das vollständig formalisieren.

7 Ausnahmen sind Knabe und knistern.

Literatur

Lehmann, Konrad 2017, Das schöpferische Gehirn. Auf der Suche nach der Kreativität – eine Fahndung in sieben Tagen. Berlin & Heidelberg: Springer.